【新潟の障害年金でお悩みの方へ】がんで障害年金はもらえるの?

目次

最終更新日 25-08-10

がんは日本の3大疾病のうちでも最も罹患者が多く、誰にでも起こりうる病気です。

がん治療後に後遺障害が残ることがありますが、治療内容やがんの種類、進行度によって様々です。代表的なものには以下があります。

機能障害:

がん摘出手術や放射線治療、化学療法によって、切除部位や照射部位の機能低下が生じることがあります。たとえば、乳がん治療後のリンパ浮腫や、消化器がん治療後の消化機能の低下などがあります。

神経障害や感覚障害:

化学療法の副作用として、末梢神経障害が発生し、手足のしびれや痛みが持続する場合があります。

精神的・社会的影響:

長期にわたる治療やその副作用により、心理的なストレスやうつ状態、生活の質の低下といった後遺症が残ることがあります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

もちろん、「がん」も障害年金の対象です。

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この病気、ケガなどの診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

②保険料納付要件

保険料納付要件が満たされないと、障害年金の請求はできません。

初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)

・保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)

つまり、初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫ということです。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。

これを、障害認定日請求と呼び、請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。

この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。

がんの認定基準

がんになった、手術をしただけでは、障害年金の対象とはなりません。

がんの後遺症により日常生活や就業がどの程度制限を受ける状態になったかが、ポイントとなります。

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。

がんの「認定基準」は以下のように示されています。

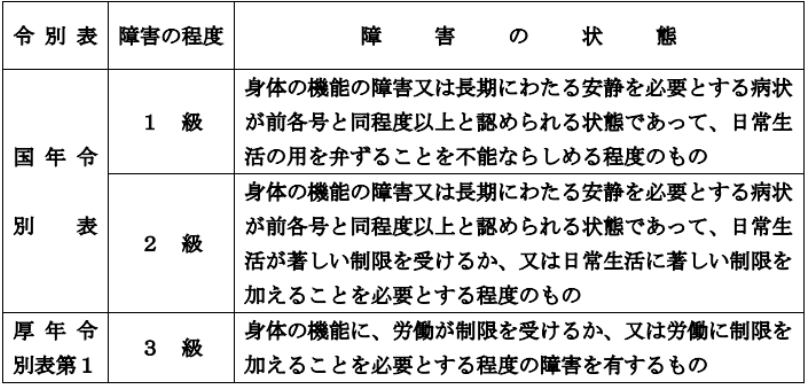

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画 像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日 常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくと も1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、 また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3級に該当するものと認定する。

これを簡単にまとめますと

1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。

2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。

3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

となります。

「がん」は明確な認定基準がないため、総合的に認定するとなっています。そのため、個々のケースごとに認定の可否が判断されるようです。

この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)以降であることが必要です。

がんで障害年金を受け取るためのポイント

診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう

障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。

障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。

診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。

初診日がいつかを確認しましょう

初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。

初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。

働いていても障害年金は受給できます。

「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。

ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。

不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。

障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。

(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)

なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ