ADHDで障害年金はもらえるの?社労士が解説!【新潟で障害年金にお悩みの方へ】

目次

最終更新日 25-07-15

ADHDと障害年金の基礎知識

ADHD(注意欠如多動性症)によって日常生活や仕事に困難を抱えている方が、経済的な基盤を確保し、治療に専念したり、自分に合った働き方を見つけたりするための一助となるのが障害年金です。ここでは、まずADHDの基本的な情報と、障害年金制度の概要について解説します。

ADHDとは?その症状と影響

ADHD(注意欠如多動性症)とは注意力の欠如(集中力がない、忘れ物が多い)、多動性(じっとしていられない、落ち着きがない)、衝動性(思いついた行動を唐突に行う、順番を待てない)といった行動が出る発達障害の一つです。

このような行動は子供の頃に見られるケースが多いのですが、大人になってからも継続する場合もあります。大人のADHDは多動性が目立たなくなりますが、注意欠如や衝動性が残るケースが多いです。

この影響は日常生活や社会生活の様々な場面に及びます。

・仕事面: ケアレスミスが多い、段取りを立てて仕事を進めるのが苦手、納期を守れない、会議中に集中力が続かない、人間関係でトラブルを起こしやすい、といった困難が生じることがあります。

・日常生活面: 部屋の片付けができない、金銭管理が苦手で衝動買いをしてしまう、公共料金の支払いを忘れる、約束の時間に遅れる、といった問題が起こります。

これらの困難が重なることで、自己肯定感が低下し、うつ病や不安障害といった障害を引き起こすことがあります。

障害年金の概要と目的

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった時に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害者のための特別な手当や事故や労災などによるケガでないと申請できないと勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

もちろんADHDも障害年金の対象となります。

障害の程度によって、安定した収入が継続的に得られることは、ご本人の経済的な安心だけでなく、精神的な安定にも繋がり、治療への専念や、無理のない働き方への移行を支える重要な役割を果たします。

また、障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めしています。

発達障害との認定基準の違い

障害年金の認定において、ADHDは「精神の障害」に分類され、他の発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)など)と同じ認定基準を用いて審査されます。

「ADHDだから」「ASDだから」といった病名のみで認定が決まるわけではありません。

審査で最も重視されるのは、発達障害により日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかという点です。

ただし、障害の特性によって困難が生じる場面は異なります。例えば、ADHDの場合は「計画的な行動ができない」「注意を持続させることができない」といった点が、ASDの場合は「対人関係の構築が難しい」「特定のこだわりが強い」といった点が、それぞれ日常生活能力の評価において考慮されます。

したがって、申請の際には、ご自身の診断名にとらわれるのではなく、ADHDが具体的にどのような生活上の困難さにつながっているのかを、診断書や申立書で明確に伝えることが重要になります。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、定められたいくつかの要件をすべて満たす必要があります。ここでは、障害の程度を示す「障害等級」や、申請に不可欠な「初診日」、そして審査の重要な指標となる「日常生活能力」など、具体的な受給要件について解説します。

障害等級の説明(1級、2級、3級)

障害年金は、障害の状態に応じて1級、2級、3級の等級に分けられます。ADHDを含む精神の障害における等級の目安は以下の通りです。

・1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。

・2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。

・3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

※ 障害厚生年金の加入者で、3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給される「障害手当金」の制度もあります。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

②保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。

初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)

・保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)

・合算対象期間(いわゆるカラ期間)

20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。

これを、「障害認定日請求」と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。

この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。

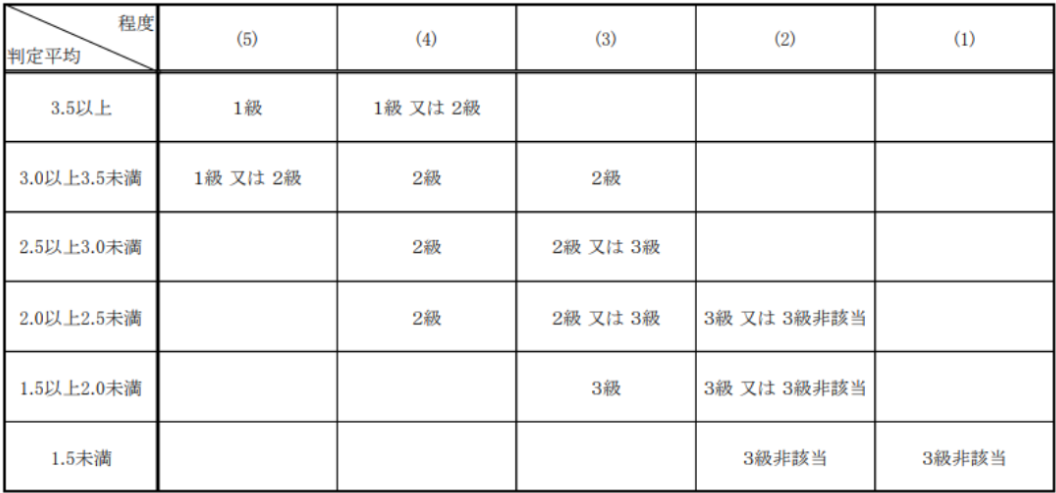

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

ADHDなどの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。

そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。

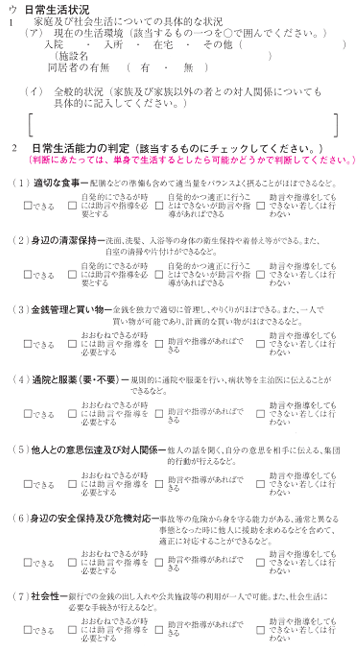

このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

「日常生活能力の平均判定」の算出方法

診断書裏面にある『日常生活能力の判定』を数値化して出した7項目の平均値です。

それぞれの項目には4つの段階が示されていますが、比較的、日常生活に支障がないものを1、日常生活に支障が大きいものを4として、合計を7で割って算出します

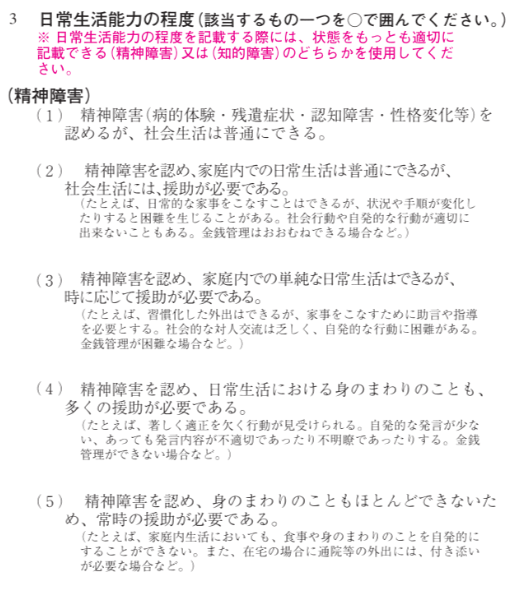

「日常生活能力の程度」の算出方法

診断書裏面にある「3日常生活能力の程度」のことです。5段階評価のどれに該当するのかを医師が判断します。

等級判定にあたっての注意点

ガイドラインには「留意事項」として下記のような文言が記載されています。

【「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。】

これをまとめると、ガイドラインが参考にできない場合は診断書などに基づいて総合的な判断がなされるということです。

ガイドラインは障害年金の申請上、大切な指標ですが、あくまで目安とされており、このガイドラインだけで支給・不支給が決定されるわけではないことに注意が必要です。

具体的な申請手続きの流れ

障害年金の申請は、一般的に以下の流れで進めます。

- 年金事務所への相談: まずはお近くの年金事務所や年金相談センターに相談し、必要な書類や手続きの概要を確認します。

- 初診日の証明: 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。カルテが破棄されているなど証明が難しい場合は、専門家である社労士に相談することをお勧めします。

- 診断書の作成依頼: 現在通院している医療機関に、障害年金用の診断書の作成を依頼します。日常生活の困難さや就労状況などをまとめたメモを渡すと、より実態に即した診断書を書いてもらいやすくなります。

- 申立書の作成: 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。これは、発症から現在までの病状の経過や、日常生活・就労における支障を、ご自身の言葉で伝えるための重要な書類です。

- 書類の提出: 揃えた書類を年金事務所の窓口に提出します。

書類の準備には時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。

障害年金の金額について

障害年金を受給できるとなった場合、実際にいくらくらい受け取れるのかは、最も気になるところでしょう。ここでは、ADHDで受給する場合の支給額の目安や、残念ながら「もらえない」ケース、働きながら受給する際の注意点について解説します。

ADHDにおける支給の目安額

障害年金の額は、年金の種類(基礎・厚生)と障害等級によって決まります。以下は令和7年度の金額です。

障害基礎年金

- 1級: 1,039,625 円 +子の加算

- 2級: 831,700 円+ 子の加算

※子の加算:18歳年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されます。第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円です。

障害厚生年金

- 1級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額

- 2級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額

- 3級: (報酬比例の年金額) ※最低保障額 623,800円

※報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬額(給与)によって異なります。

※配偶者の加給年金額:生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(年額239,300円)。

支給額が「もらえない」ケースとは?

申請しても障害年金が受給できない(不支給となる)ケースには、主に以下の理由が挙げられます。

・初診日要件を満たさない

初診日を特定できない、または証明できない場合。

・保険料納付要件を満たさない

初診日前の一定期間、年金保険料の未納が多い場合。

・障害の状態が認定基準に該当しない

提出された診断書や申立書の内容から、障害等級(1〜3級)に該当するほどの障害状態ではないと判断された場合。ADHDの場合、日常生活や就労に困難はあっても、それが認定基準のレベルには達していないと判断されることが不支給の最も多い理由です。

特に3つ目の理由は、診断書の内容が実態を反映していなかったり、申立書で困難さが十分に伝えられていなかったりすることも原因となり得ます。

働きながら受給する場合の注意点

「働いていると障害年金はもらえない」と思われがちですが、一概にそうとは言えません。特に精神障害の場合、働きながら受給している方は多くいらっしゃいます。

ただし、審査において就労状況は重要な判断材料となります。

・障害基礎年金

所得制限はありません。ただし、一般雇用でフルタイム勤務し、相当額の収入を得ている場合は、安定した就労が可能と判断され、2級の認定が難しくなる傾向があります。

・障害厚生年金

こちらも所得制限はありません。3級は「労働に著しい制限がある」状態が要件となるため、働きながら受給することを想定した等級と言えます。

重要なのは「どのような配慮のもとで働いているか」です。障害者雇用枠での就労や、時短勤務、業務内容を大幅に調整してもらっているなど、職場からの特別な配慮を受けている場合は、その事実を具体的に申告することで、就労していても障害の重さが認められやすくなります。

永久認定と有期認定

障害年金には、数年ごとに診断書の提出が必要な「有期認定」と、更新手続きが不要な「永久認定」があります。

永久認定となれば、生涯にわたって年金が支給され、更新手続きの負担や、支給が停止される不安がなくなりますが、 ADHDは1〜5年の有期認定となり、定期的に障害状態の確認が行われます。これは、症状が変化する可能性があるためです。

ADHDは有期認定で更新時に診断書を提出する必要があると理解しておくのが良いでしょう。

障害年金の申請時のポイント

障害年金の申請は、書類審査です。提出する書類の完成度が、結果を大きく左右します。ここでは、ADHDの方が申請を成功させるために押さえておきたい、診断書や申立書の書き方、専門家の活用法などの重要なポイントを解説します。

有効な診断書の書き方とは

診断書は、障害等級を決定づける最も重要な書類です。医師に実態に即した内容を書いてもらうために、以下の点を心がけましょう。

・日常生活の困難さを具体的に伝える

「片付けができない」「金銭管理が苦手」といった漠然とした表現だけでなく、「ゴミを捨てられず部屋が足の踏み場もない状態になる」「クレジットカードを限度額まで使ってしまい支払いが滞ることがある」など、具体的なエピソードを交えて伝えます。

・就労状況を正確に伝える

もし働いている場合は、どのような業務内容で、周囲からどのような配慮を受けているか(例:単純作業に限定してもらっている、頻繁な声かけや指示がないと業務が進まない等)を詳細に説明しましょう。

・メモを作成して渡す

診察時間は限られています。事前に日常生活や仕事での支障、家族や同僚からの援助の状況などを時系列でまとめたメモを作成し、医師に渡すのが非常に有効です。これにより、医師は診断書の作成に必要な情報を正確に把握できます。

医師は病気の専門家ですが、障害年金制度の専門家ではありません。ご自身の困難さを客観的な事実として、漏れなく伝える努力が不可欠です。

必要な証明書と書類一覧

障害年金の申請には、主に以下の書類が必要です。

医師に作成してもらう書類

・受診状況等証明書: 初診の病院と診断書作成の病院が違う場合に必要です。

・診断書:傷病別で8種類の様式が存在するため、自身の障がいに合った様式で作成してもらう必要があります。

自身で用意する書類

・年金請求書

・病歴・就労状況等申立書

・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(配偶者や子供の確認資料として)

・請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類(振込先金融機関の通帳のコピーなど)

これらの書類に不備があると、返戻されたり審査が遅れたりする原因になります。

参照:厚生労働省 障害基礎年金を受けられるとき

参照:厚生労働省 障害厚生年金を受けられるとき

参照:厚生労働省 障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

申立書とその提出のタイミング

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書では伝えきれないご自身の困難さをアピールできる唯一の書類です。診断書を補完する重要な役割を持ちます。

書き方のポイント

・発症から現在までの経過を、時系列で分かりやすく記述します。

・日常生活や就労場面での具体的なエピソードを盛り込みます。

・診断書の内容と矛盾がないように、整合性を意識して書きます。

・家族や周囲からどのような援助を受けているかを具体的に書きます。

提出のタイミング

他の書類と一緒に、年金事務所の窓口に提出します。この申立書の内容が、審査官があなたの状況を理解するための大きな手助けとなります。

受給申請後の流れと注意点

無事に書類を提出した後も、結果が分かるまでは落ち着かない日々が続くかもしれません。ここでは、申請後の審査期間や、通知された結果への対応方法について解説します。最後まで気を抜かずに、適切な対応をとりましょう。

申請後の審査期間とは

障害年金の申請書類を提出してから、結果が通知されるまでの審査期間は、おおむね3〜4か月程になります。しかし、申請の混雑状況や個別の事情により、さらに時間がかかることもあります。

これはあくまで目安であり、書類に不備があった場合や、審査が難航した場合はさらに時間がかかることもあります。申請後は、日本年金機構から「年金請求書受付控」が渡されますので、決定通知が届くまで大切に保管しておきましょう。

審査結果は、「年金証書(支給決定の場合)」または「不支給決定通知書」「却下通知書」といった形で郵送されてきます。

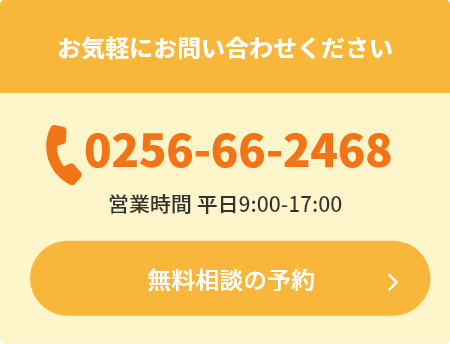

無料相談受付中

障害年金の申請は複雑で、専門的な知識が求められます。社会保険労務士(社労士)は、障害年金の専門家として申請をサポートします。

以下のような状況であれば、当事務所の無料相談をご検討ください。

・手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない

・初診日の証明が難しい

・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない

・医師に自分の状態をうまく説明できる自信がない

・仕事が忙しく、申請準備の時間が取れない

オンラインや実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ