緑内障で障害年金はもらえるの?社労士が解説!【新潟で障害年金にお悩みの方へ】

最終更新日 25-07-18

緑内障と障害年金の基礎知識

視野が少しずつ欠けていく「緑内障」。治療を続けていても、進行によっては日常生活や仕事に大きな支障が生じることがあります。そうした際に、経済的な基盤を支え、安心して治療に専念するための大きな助けとなるのが「障害年金」です。

この記事では、緑内障を抱える方が障害年金制度を正しく理解し、申請を検討するための一歩を踏み出せるよう、制度の基本から申請のポイントまで、専門家である社会保険労務士が分かりやすく解説します。

緑内障とは?その症状と影響

緑内障は眼圧の上昇などが原因で視神経が傷つき、視野(見える範囲)が狭くなっていく病気です。40歳以上になると発症率が高くなります。症状は非常にゆっくりと進行するため初期段階では自覚症状がほとんどありません。

症状が進行すると、以下のような影響が生活の様々な場面に現れます。

- 日常生活面:階段や段差でつまずきやすくなる、人や物にぶつかりやすくなる、探し物が見つけにくい、文字が読みにくくなる、料理や裁縫などの細かい作業が困難になる

- 仕事面:パソコンの画面が見づらく、作業効率が落ちる、書類の文字が読み間違える、車の運転が危険になる(視野障害により運転免許の更新ができない場合も)、暗い場所での作業が難しい

これらの困難は、ご本人の精神的なストレスにも繋がり、将来への不安を大きくさせる要因となります。

障害年金の概要と目的

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

「緑内障」のように眼の障害も障害年金の対象となります。

障害年金を受給することで、安定した収入が継続的に得られ、経済的な安心感はもちろん、精神的な安定にも繋がります。これにより、治療に専念したり、無理のない働き方を選んだりすることが可能になります。

受給要件を満たしているにもかかわらず制度を知らないために申請していない方も少なくありません。これは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないのと同じことですので、ご自身の状況が当てはまるか、ぜひ一度ご確認ください。

緑内障の認定基準(目の障害)

障害年金の審査において、緑内障は「眼の障害」として評価されます。ただし「緑内障だから」という診断名だけで等級が決まるわけではなく、「視力」と「視野」の状態によって、どの程度生活に支障が出ているかで判断されます。

- 視力障害: 視力検査の結果に基づき、良い方の眼の視力で評価されます。

- 視野障害: 専用の視野計(ゴールドマン視野計・自動視野計)で測定した視野の角度や広さによって評価されます。緑内障の場合は、特にこの視野障害が認定の重要なポイントとなります。

したがって、申請の際には、現在の視力と視野の検査結果が、認定基準にどの程度該当するのかが重要です。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、定められたいくつかの要件をすべて満たす必要があります。ここでは、障害の程度を示す「障害等級」や、申請に不可欠な「初診日」など、具体的な受給要件について解説します。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった緑内障で、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が確定できることが必要です。

②保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが必要です。

(※特例として、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ認められます。)

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。)

③障害認定日の要件

障害の程度を認定する日である「障害認定日」に、法令に定められた障害等級に該当していることが必要です。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。この日に基準に該当していれば、翌月から年金が支給されます。請求が遅れた場合でも、最大5年間さかのぼって受給できる可能性があります。

障害認定日には該当しなかったものの、その後症状が悪化して基準に該当した場合は、「事後重症請求」として申請が可能です。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則として20歳から64歳までの方が請求できます。65歳以降は老齢年金との選択になるなど、調整が入る場合があります。

障害等級の説明(1級、2級、3級)

障害年金は、障害の状態に応じて等級が定められています。

緑内障の申請では、「眼の障害の認定基準」を正しく理解することが不可欠です。審査は、診断書に記載された客観的な検査数値に基づいて行われます。

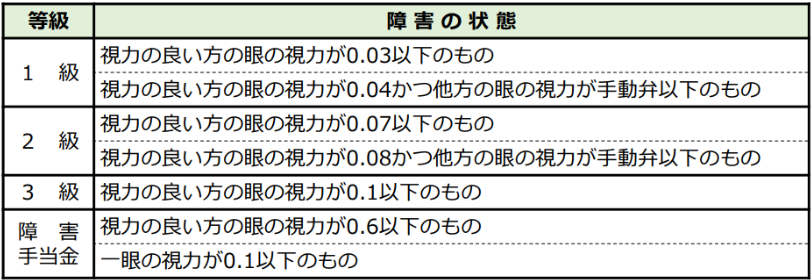

視力障害の認定基準

令和4年度(2022年)より、認定基準が改正され、「良い方の目の視力」によって等級認定がなされるようになりました。

具体的な等級ごとの障がいの状態は以下の表の通りです。

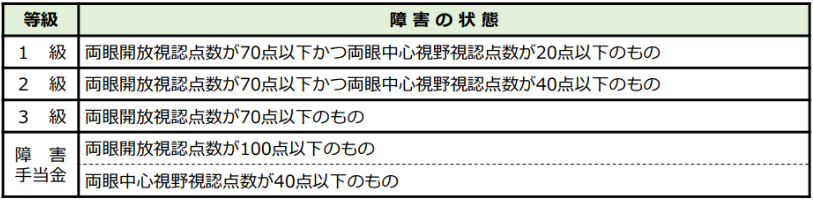

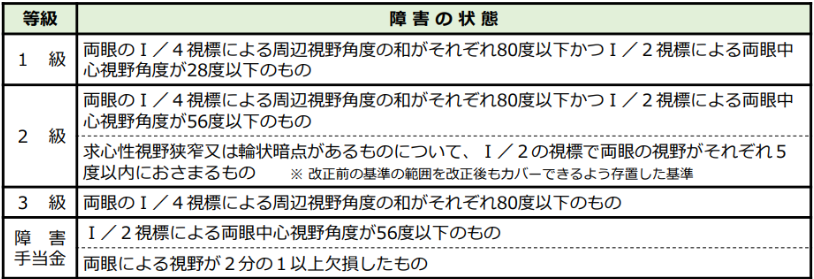

視野障害の認定基準

緑内障の申請で最も重要となるのが視野障害です。視野はゴールドマン型視野計または自動視野計で測定されます。

視力は良くても視野障害が進行しているケースは多いため、ご自身の視野の状態を正確に検査してもらうことが非常に重要です。

参照:日本年金機構 令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

具体的な申請手続きの流れ

障害年金の申請は、一般的に以下の流れで進めます。

- 年金事務所への相談: まずはお近くの年金事務所や年金相談センターに相談し、必要な書類や手続きの概要を確認します。

- 初診日の証明: 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。カルテが破棄されているなど証明が難しい場合は、専門家である社労士にご相談ください。

- 診断書の作成依頼: 現在通院している眼科で、障害年金用の診断書(眼の障害用)の作成を依頼します。日常生活での不便な点をまとめたメモを渡すと、より実態に即した診断書を書いてもらいやすくなります。

- 申立書の作成: 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。これは、検査数値だけでは伝わらない日常生活や就労上の困難さを、ご自身の言葉で伝えるための重要な書類です。

- 書類の提出: 揃えた書類を年金事務所の窓口に提出します。

書類の準備には時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。

障害年金の金額について

障害年金を受給できるとなった場合、実際にいくらくらい受け取れるのかは、最も気になるところでしょう。ここでは、緑内障で受給する場合の支給額の目安などについて解説します。

緑内障における支給の目安額

障害年金の額は、年金の種類(基礎・厚生)と障害等級によって決まります。以下は令和7年度の年額です。

障害基礎年金(初診日に国民年金に加入していた方など)

- 1級: 1,039,625 円 +子の加算

- 2級: 831,700 円+ 子の加算

※子の加算:18歳年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されます。第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円です。

障害厚生年金(初診日に厚生年金に加入していた方)

- 1級: 障害基礎年金1級+(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額

- 2級: 障害基礎年金2級+(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額

- 3級: (報酬比例の年金額) ※最低保障額 623,800円

- 障害手当金:(報酬比例の年金額)× 2 ※最低保障額 1,247,600円

※報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬額(給与)によって一人ひとり異なります。

※配偶者の加給年金額:生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(年額239,300円)。

支給額が「もらえない」ケースとは?

申請しても障害年金が受給できない(不支給となる)ケースには、主に以下の理由が挙げられます。

- 初診日要件を満たさない: 初診日を特定できない、または証明できない場合。

- 保険料納付要件を満たさない: 初診日前の一定期間、年金保険料の未納が多い場合。

- 障害の状態が認定基準に該当しない: 提出された診断書の検査数値(視力・視野)が、障害等級の基準に達していないと判断された場合。これが不支給となる最も多い理由です。

働きながら受給する場合の注意点

「働いていると障害年金はもらえない」と思われがちですが、眼の障害の場合、就労の有無が直接審査に影響することは少ないです。審査はあくまで視力と視野の客観的な数値で判断されるため、働きながらでも基準に該当すれば受給は可能です。

ただし、申立書を作成する際には、仕事上でどのような不便や困難が生じているかを具体的に記載することが大切です。

障害年金の申請時のポイント

障害年金の申請は、書類審査です。提出する書類の完成度が、結果を大きく左右します。ここでは、緑内障の方が申請を成功させるために押さえておきたいポイントを解説します。

有効な診断書の書き方とは

診断書(眼の障害用)は、障害等級を決定づける最も重要な書類です。特に視力と視野の検査結果が正確に記載されていることが絶対条件です。

医師に診断書作成を依頼する際は、単にお願いするだけでなく、日常生活で感じている不便さを具体的にまとめたメモを渡しましょう。

- 「家の中でもよく物にぶつかる」

- 「階段の昇り降りが怖い」

- 「人の顔の判別がつきにくい」

- 「バスの番号や行き先表示が見えない」

- 「書類の細かい文字が読めず、仕事に支障が出ている」

こうした具体的な情報を伝えることで、医師もあなたの困難さをより深く理解してくれる可能性が高まります。

必要な証明書と書類一覧

障害年金の申請には、主に以下の書類が必要です。

医師に作成してもらう書類

- 診断書(眼の障害用)

- 受診状況等証明書(初診の病院と診断書作成の病院が違う場合)

自身で用意する書類

- 年金請求書

- 病歴・就労状況等申立書

- 戸籍謄本、住民票など(配偶者・子供の確認のため)

- 預金通帳のコピー

これらの書類に不備があると、返戻されたり審査が遅れたりする原因になります。

参照:厚生労働省 障害基礎年金を受けられるとき

参照:厚生労働省 障害厚生年金を受けられるとき

参照:厚生労働省 障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

申立書とその提出のタイミング

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書の検査数値だけでは表せない、あなたの生活上の困難さを伝えるための重要な書類です。

書き方のポイント

- 発症から現在までの経過を時系列で分かりやすく書く。

- 視力や視野の低下によって、具体的に「何が」「どのように」できなくなったのかをエピソードを交えて記述する。

(例:「以前は問題なくできていた料理で、包丁で指を切りそうになることが増えた」「人混みを歩くのが怖くなり、外出を避けるようになった」など) - 家族や周囲からどのような手助けを受けているかを具体的に書く。

この申立書を、他の書類と一緒に年金事務所の窓口に提出します。

受給申請後の流れと注意点

無事に書類を提出した後も、結果が分かるまでは落ち着かない日々が続くかもしれません。申請後の流れを把握しておきましょう。

申請後の審査期間とは

障害年金の申請書類を提出してから結果が通知されるまでの審査期間は、眼の障害の場合、おおむね3〜4か月程が目安です。ただし、書類の不備や確認事項があると、さらに時間がかかることもあります。

審査結果は、「年金証書(支給決定の場合)」または「不支給決定通知書」「却下通知書」といった形で郵送されてきます。

無料相談受付中

障害年金の申請は複雑で、特に緑内障の場合は、視力や視野の検査結果を正しく認定基準に照らし合わせるなど、専門的な知識が求められます。

もし、少しでも不安や疑問があれば、私たち社会保険労務士にご相談ください。

- 手続きが複雑で、何から手をつけていいか分からない

- 初診日の証明が難しくて困っている

- 申立書に、自分の困難さをどう書けばいいか分からない

- 自分の視力や視野で、どの等級に該当する可能性があるか知りたい

- 仕事が忙しく、申請準備の時間が取れない

当事務所では、障害年金に関する無料相談をお受けしております。あなたのお話を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ