フルタイム勤務でも障害年金2級は可能?社労士が徹底解説【新潟で障害年金にお困りの方へ】

目次

最終更新日 25-08-13

「精神疾患で仕事は辛いけど、生活のためにフルタイムで働いている。でも、働けているから障害年金は無理だろう…」

このように考えて申請をあきらめてしまっている方はいらっしゃいませんか?

この記事では、精神疾患を抱えながらフルタイムで就労している方が障害年金2級を受給するためのポイントや、申請における注意点を、障害年金専門の社会保険労務士がわかりやすく解説します。

精神疾患と障害年金の基礎知識

まず知っていただきたいのは「働いているから障害年金がもらえない」とは限らないということです。特に精神疾患の場合、周囲に困難を悟られないよう、無理をして働いているケースが少なくありません。障害年金は、こうした方々の経済的基盤を支え、安心して治療に専念したり、ご自身に合った働き方を見つけたりすることを支える制度です。

「働ける=障害が軽い」は大きな誤解

障害年金の審査では単に「就労しているか否か」だけで判断されるわけではありません。特に精神障害の認定では、その特性により、日常生活や社会生活にどれほどの制約を受けているかが重視されます。

フルタイム勤務であっても、

- 上司や同僚から特別な配慮やサポートを受けて、ようやく業務をこなしている

- 仕事が終わると疲れ果て、家では寝込んでいることが多い

- 頻繁な休憩や通院が必要で、勤務に大きな支障が出ている

など、仕事や日常生活に大きな困難を抱えている実態があれば、障害年金2級に認定される可能性は十分にあります。

大切なのは、その「困難な状況」を正しく伝えることです。

障害年金の目的

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金です。

安定した収入が継続的に得られることは、ご本人の経済的な安心だけでなく、精神的な安定にも繋がります。これにより、治療に専念したり、業務量を調整したりと、無理のない働き方への移行を支える重要な役割を果たします。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。ここでは、フルタイム勤務の方が特に気になるポイントを中心に解説します。

障害等級の説明

障害年金には1級、2級、3級(障害厚生年金の場合)の等級があります。

精神疾患における2級の目安は「日常生活に著しい制限があり、労働によって収入を得ることができない状態」とされていますが、これは「一切の労働が不可能」という意味ではありません。前述の通り、周囲の援助や配慮がなければ仕事が成り立たない状態も含まれます。

- 1級: 常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。

- 2級: 日常生活に著しい制限があり、労働によって収入を得ることができないか、著しく制限される状態。

- 3級(厚生年金のみ): 労働に著しい制限が必要な状態。

収入額は直接関係ない?所得制限の正しい知識

障害年金には、所得による支給制限が基本的にありません(20歳前に初診日がある障害基礎年金を除く)。

「フルタイムで働いていて、ある程度の収入があるから不支給になる」と誤解されがちですが、審査で重視されるのは収入額そのものではなく、安定して就労できているか、その際にどのような配慮を受けているかという点です。

高収入であっても、それが障害者雇用枠での手厚い配慮の結果であったり、並外れた努力によって何とか維持していたりする状況であれば、受給の可能性はあります。

認定基準のポイント:『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

精神疾患の等級判定は、客観的な数値化が難しいため、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を参考にして、ある程度公平な審査が行われるようになっています。

セルフチェック!ガイドラインのポイント

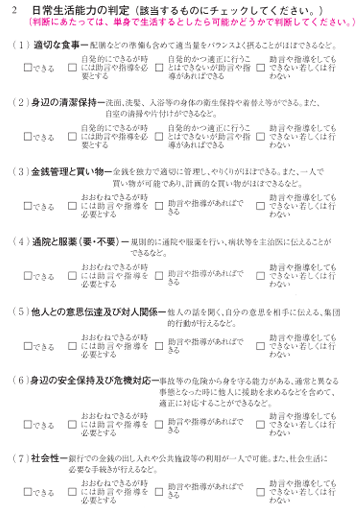

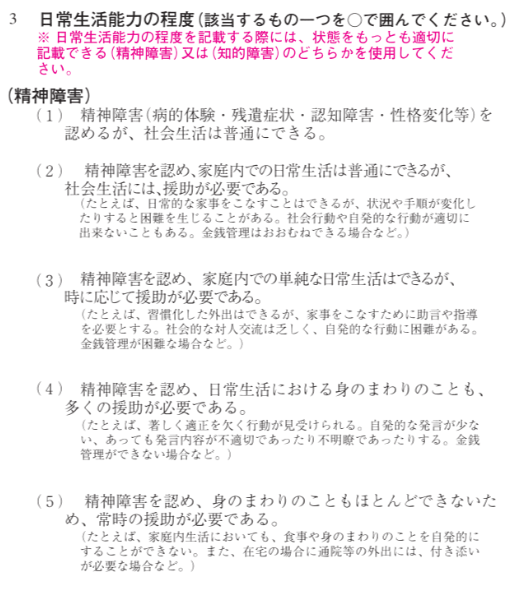

このガイドラインでは、診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という2つの項目が重視されます。

診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

① 日常生活能力の判定(7項目)

② 日常生活能力の程度(5段階)

もし受給できたら…?働き続ける上での注意点

- 会社への報告義務は?

障害年金を受給していることを会社に報告する義務は法律上ありません。 - 年末調整や社会保険で知られる可能性は?

障害年金は非課税所得のため、年末調整で会社に知られることはありません。社会保険料の計算にも影響しないため、そこから分かることも通常はありません。 - 更新時の「支給停止」に備える

精神疾患の場合、1〜5年の「有期認定」となることがほとんどで、数年ごとに「障害状態確認届(更新時の診断書)」の提出が必要です。

更新時に症状が軽くなったと判断されると、等級が下がったり支給停止になったりする可能性があります。働きながら受給を続ける場合は、更新時にも現在の就労状況や日常生活での困難さ、職場での配慮などを、診断書や申立書で的確に伝える準備が大切です。

無料相談受付中

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ