障害年金の更新頻度は何年ごと?精神疾患の場合を徹底解説【新潟で障害年金にお困りの方へ】

目次

最終更新日 25-08-13

「障害年金を受給しているけれど、次の更新はいつなのだろう?」「精神疾患は症状に波があるから、更新で支給が止まってしまわないか不安…」

障害年金の更新について、漠然とした不安を抱えていらっしゃる方はいらっしゃいませんか?障害年金は一度受給が決まったら終わりではなく、多くの場合、定期的な更新手続きが必要となります。

障害年金について知りたい方はこちら

障害年金の更新頻度とその理由

障害年金の更新は何年ごと?

障害年金の更新は障害の状態によって1年から5年の間で個別に設定されます。これは「有期認定」と呼ばれています。日本年金機構から送られてくる年金証書に「次回診断書提出年月」が記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

精神疾患の場合、症状が変動しやすいため、永久に認定される「永久認定」となるケースは非常にまれです。ほとんどの方が定期的な更新が必要になります。

更新が必要な理由

何故、更新が必要なのか、障害の状態が常に一定とは限らず、時間の経過とともに変化する可能性があるためです。

精神疾患は、治療や環境の変化によって症状が改善したり、逆に悪化したりすることがあります。そのため、定期的に現在の障害の状態を確認し、受給資格が継続しているか、等級に変更はないかを判断する必要があるのです。

更新時期における症状の変化

精神疾患の難しい点は症状に波があることです。たまたま更新時期に症状が落ち着いていると、診断書を作成する医師に「改善した」と判断され、実際よりも軽い内容の診断書が作成されてしまうリスクがあります。

日常生活でどのような支障が出ているのか、具体的に伝える準備が大切です。

精神疾患の障害年金更新手続き

更新手続きはどのように進むのでしょうか。流れとポイントを解説します。

更新手続きの流れ:必要な書類とは

- 「障害状態確認届」が届く:誕生月の3ヶ月前の末頃に、日本年金機構から「障害状態確認届」という郵便物が郵送されてきます。

- 医師に診断書の作成を依頼する:届いた障害状態確認届に同封されている診断書を主治医に作成してもらいます。

- 書類の提出:完成した診断書と障害状態確認届を誕生月の末日までに日本年金機構へ郵送します。

診断書の重要性と医師との連携

更新審査は提出された診断書の内容に大きく左右されます。医師が多忙で普段の診察だけではあなたの日常生活の困難さのすべてを把握できていない可能性も少なくありません。

- 日常生活で困っていること(食事、着替え、掃除、金銭管理など)

- 対人関係やコミュニケーションでの困難さ

- 就労している場合は、職場での配慮や支障が出ている点

上記のような内容をメモにまとめて医師に渡すことで、より実態に即した診断書を作成してもらいやすくなります。

社労士に相談するメリットと費用

「自分で手続きをするのは不安」「医師にうまく説明できる自信がない」という方は、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。

- メリット

診断書作成依頼時の的確なアドバイス、提出書類の不備チェック、万が一、等級が下がったり支給停止になったりした場合の不服申し立て(審査請求)の代理など、専門家ならではのサポートが受けられます。 - 費用

事務所によって異なりますが、更新サポートの費用を設定している場合や、相談は無料で行っている場合が多いです。まずは一度、費用も含めて問い合わせてみると良いでしょう。

更新時のリスクと障害等級

更新には、残念ながら等級が変更になったり、支給が停止されたりするリスクも伴います。

更新で支給停止になる可能性

提出された診断書の内容から「症状が改善し、障害等級に該当しなくなった」と判断された場合、支給が停止されることがあります。特に、「就労しているから大丈夫だろう」と安易に考え、日常生活の支障を十分に伝えないまま診断書が作成されると、支給停止のリスクが高まるため注意が必要です。

障害等級が落ちる確率とその対策

明確な確率を示すデータはありませんが、更新によって等級が下がる(例:2級→3級)または支給停止となるケースは、決して少なくありません。

最大の対策は、現在のあなたの生活の困難さを、ありのままに、かつ具体的に診断書に反映してもらうことです。決して大げさに伝える必要はありませんが、「これくらいは言わなくても分かるだろう」と遠慮せず、細かく伝える努力が重要です。

精神疾患に特有の課題と対策

疾患ごとの特性を踏まえた対策も考えてみましょう。

統合失調症と障害年金更新の実態

統合失調症は、幻覚や妄想といった陽性症状が服薬などでコントロールされていても、意欲の低下や感情の平板化といった陰性症状により、日常生活に大きな支障が残ることが多い疾患です。症状が安定していることを「治癒」と誤解されないよう、陰性症状による生活のしづらさを具体的に伝えることが大切です。

統合失調症に関する記事はこちら

うつ病患者の更新事例と対応策

うつ病や双極性障害は、症状の波が大きいのが特徴です。比較的調子の良い時期に診断書が作成されると、実態よりも軽く評価されてしまう危険性が高いと言えます。調子が悪い時の状態がどのようなものだったか、どのくらいの頻度で起こるのかを、日頃からメモなどに記録しておき、診断書を作成する医師にメモなどを渡すことも有効です。

うつ病に関する記事はこちら

双極性障害に関する記事はこちら

精神疾患の進行と受給のつながり

更新はリスクだけではありません。もし以前より症状が悪化している場合は、更新を機に等級が上がり、年金額が増える可能性もあります(額改定請求手続きが必要)

診断書を作成する医師に現在の状態を正しく伝えることは、適切な評価を受けるために不可欠なのです。

無料相談実施中

いかがでしたでしょうか。

障害年金の更新は、受給者の方にとって大きな不安が伴うものです。精神疾患の場合、ご自身の状態を客観的に説明することの難しさから、一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。

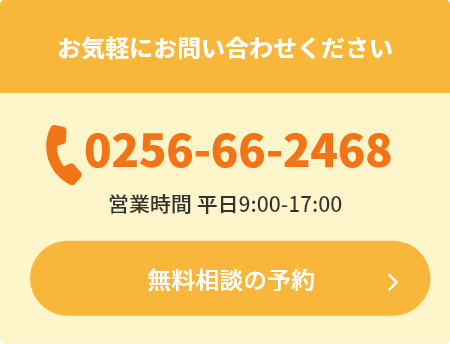

そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ