障害年金における診断書の医師への頼み方とは【新潟で障害年金にお困りの方へ】

目次

最終更新日 25-09-14

障害年金における診断書の重要性

まずは、なぜ診断書が重要なのか、その理由と役割からみていきましょう。

障害年金とは?基本を理解しよう

障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事に支障が生じてしまった方々の生活を支えるための公的な年金制度です。現役世代の方であっても一定の条件を満たせば受け取ることができます。

障害年金は単に病名だけで判断されるのではなく、その病気やケガによって「どの程度、生活や働くことに困難が生じているか」という点が重要となります。

診断書が必要な理由と役割

障害年金は提出された書類に基づいて審査が行われます。その中でも、重要になるものが、医師が作成した「診断書」です。

診断書は、あなたの障害の状態を客観的な医学的根拠に基づいて証明する唯一の公的書類です。審査官は診断書に書かれた内容から、あなたの日常生活能力や就労能力がどの程度制限されているのかを判断し、障害等級を決定します。

つまり、いくらご自身で「こんなに辛いんです」と訴えても、そのことが診断書に記載がなければ、審査官に伝わることは非常に難しくなります。

医師への診断書依頼の方法

診断書の重要性をご理解いただけたところで、次に、実際に医師へ依頼する際の方法とコツについてお伝えします。

診断書を依頼する前に知っておくべきこと

いきなり「診断書を書いてください」とお願いする前に、いくつか知っておくべきことがあります。

医師は障害年金制度の専門家ではない

医師は病気の治療の専門家ですが、障害年金の制度や審査基準に詳しいわけではありません。そのため、制度についてこちらからある程度説明し、必要な情報を提供する必要があります。

診断書作成には時間と費用がかかる

診断書は、診察の合間に作成されることが多く、完成までに2週間〜1ヶ月以上かかる場合もあります。また、作成には数千円から1万円程度の費用が必要です。

普段の診察だけでは伝わらないこともある

普段の短い診察時間の中では、あなたの生活上の困難のすべてを医師が把握しているとは限りません。

これらの点を念頭に置き、感謝の気持ちと協力的な姿勢で依頼することが大切です。

医師に頼む時の適切な依頼文の作成

口頭でお願いするだけでなく、依頼状やメモを用意して渡すことを強くお勧めします。これにより、医師も診断書を書く際にあなたの状況を正確に思い出し、的確な内容を記載しやすくなります。

【依頼状に記載するポイント】

- 障害年金を申請したいという明確な意思

- 診断書作成への協力をお願いする言葉

- 現在の病状や症状(いつから、どのような症状があるか)

- 日常生活や仕事で困っていることの具体例

例えば、以下のように箇条書きで分かりやすくまとめると良いでしょう。

- 食事について: 1日3食の準備が難しく、週の半分以上はレトルト食品や総菜に頼っている。

- 入浴について: 体力的に毎日入浴することができず、週に2〜3回程度しか入れない。

- 就労について: 集中力が続かず、以前のように長時間働くことが困難になったため、短時間勤務に切り替えた。

診断書作成に必要な情報と準備

精度の高い診断書を書いてもらうためには、依頼する側にも準備が必要です。

診断書の様式と必要項目

障害年金の診断書は、障害の種類によって様式が異なります。「眼の障害用」「精神の障害用」など、全部で8種類ありますので、ご自身の傷病に合った正しい様式を年金事務所や日本年金機構のホームページで入手し、医師に渡しましょう。

診断書には、傷病名、発病日、初診日、症状の経過、そして日常生活能力の評価など、多岐にわたる項目があります。

主治医に伝えるべき症状と生活能力

診断書の中でも特に重要なのが、「日常生活能力の程度」を評価する項目です。医師がこの欄を的確に記入できるよう、ご自身の状況を具体的に伝える準備をしておきましょう。

【伝えるべき内容の具体例】

- 食事: ひとりで調理できますか?献立を考えられますか?

- 身辺の清潔保持: ひとりで入浴や着替えができますか?部屋の掃除はどのくらいの頻度でできますか?

- 金銭管理: ひとりで金銭の管理や買い物ができますか?

- 対人関係: 他人とのコミュニケーションはスムーズに取れますか?

- 身辺の安全保持: 危険を察知し、適切に対応できますか?

- 社会性: 社会的な手続きや、公共施設の利用はひとりでできますか?

これらの項目について、「自発的にできるが、援助が必要」「援助があればできる」「できない」など、ご自身の状況を正直に、具体的にメモにまとめておきましょう。

記入例を交えて解説する具体的な内容

例えば、「食事」の項目で、ただ「できない」と伝えるだけでは不十分です。

「疲労感が強く、包丁を持つ手が震えてしまうため、食材を切ったり調理したりすることが困難です。そのため、家族の援助がない日は、簡単なパンやおにぎりで済ませることがほとんどです」

このように、「なぜできないのか」「その結果どうしているのか」を具体的に伝えることで、医師はあなたの困難さをより深く理解し、診断書に反映させることができます。

3ヶ月以内に行うべき手続きとは?

障害年金の診断書には、有効期限がある点に注意が必要です。

請求方法によって異なりますが、一般的には「年金請求書を提出する日より前の3ヶ月以内に作成されたもの」でなければなりません。例えば、10月15日に申請書類を提出する場合、診断書の発行日は7月16日以降である必要があります。

せっかく取得した診断書が無駄にならないよう、他の書類の準備と並行して、計画的に取得を進めましょう。

無料相談実施中

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

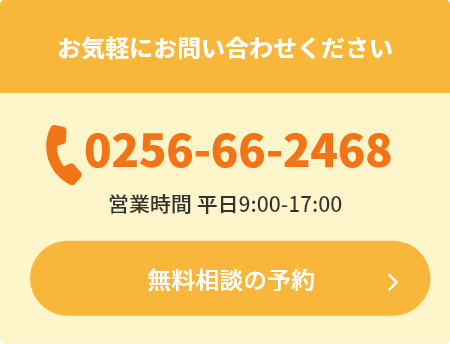

そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ