新潟の療育手帳B級で障害年金はもらえる?社労士が解説

目次

最終更新日 25-10-08

「療育手帳がB判定だから、障害年金の申請は難しいだろう…」

「働いているし、重度(A判定)ではないから、自分が障害年金をもらえるはずがない」

このように考えて、申請をあきらめてしまっている方はいらっしゃいませんか?

多くの方が、「療育手帳の等級」と「障害年金の等級」を同じものだと考えがちですが、実はこの二つは全く別の基準で審査されます。

今回は「療育手帳がB判定でも障害年金を受給できる可能性」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが抱えている誤解が解け、自信を持って申請への一歩を踏み出せるはずです。

療育手帳がB判定でも障害年金2級・3級の可能性があります

新潟県が交付する療育手帳は知的障害のある方が、障害者総合支援法などによる各種サービスを受けるために利用する手帳です。

まずは結論から申し上げます。

療育手帳がB判定の方であっても、障害年金の2級に認定される可能性は十分にあります。

「でも、手帳は重度ではないのに?」と不思議に思われるかもしれませんね。

「療育手帳の等級」と「障害年金の等級」は、審査を行う機関も、判断の基準も全く違うということです。

新潟県が交付する療育手帳は新潟県や新潟県内の市町村が福祉サービスを提供するために判定するものです。

一方、障害年金は国が「日常生活や労働にどれくらいの支障が出ているか」という観点で審査し、生活を支えるために年金を支給する制度です。

なぜ「療育手帳B判定だと障害年金は無理」という誤解が生まれるのか

多くの方が誤解してしまう背景には、いくつかの理由があります。

- 「B判定=重度ではない」というイメージ: 療育手帳は、新潟県では、A判定が「重度」、B判定が「その他」と区分されます。そのため、「重度ではないのだから障害年金も対象外だ」と思い込んでしまうケースです。

- 制度の違いが知られていない: 前述の通り、療育手帳と障害年金は全く別の制度です。この違いが一般的にあまり知られていないため、「手帳の等級=障害年金の等級」と結びつけて考えてしまいがちです。

- 就労していることへの思い込み: 「働けているのだから、年金はもらえないだろう」というのも、よくある誤解です。

これらの思い込みによって、本来であれば障害年金を受け取れるはずの方が、申請にすらしていないケースが非常に多いのが現状です。

障害年金の審査で「療育手帳の等級」より重視されることとは?

障害年金の審査では、一体何が重視されるのでしょうか。

それは、「日常生活や労働において、具体的にどのような困難があり、どの程度の支障が出ているか」という実態です。

知的障害における障害年金の認定基準を分かりやすく解説

知的障害における障害年金の等級は、以下のような状態を目安としています。専門用語を使わずに、具体例を交えて説明します。

- 障害等級2級の目安

日常生活において、著しい制限がある状態です。例えば、

- 食事の準備や後片付け、掃除、洗濯などの身の回りのことを、誰かの助けや指示がないとできない。

- お金の管理が一人では難しく、無駄遣いをしてしまったり、計画的な買い物ができない。

- 急な予定の変更に対応できず、パニックになってしまうことがある。

- 対人関係が苦手で、他人とのコミュニケーションに多くのサポートが必要。

療育手帳がB判定であっても、上記のような状態に当てはまるのであれば、障害年金を受給できる可能性があります。

就労状況が審査に与える影響(一般雇用・障害者雇用)

「働いているから障害年金はもらえない」というのも誤解です。審査で重要視されるのは、収入の額そのものよりも「どのような働き方をしているか」です。

- 障害者雇用の場合:

どのような配慮(業務内容、労働時間、指示の出し方など)を受けているかが評価されます。 - 一般雇用の場合:

これが最も注意が必要なケースです。「一般雇用で働けている=労働能力に問題なし」と判断されがちだからです。しかし、実際には職場で特別な配慮を受けたり、同僚の助けがあったり、仕事のミスが多くて頻繁に注意されていたり、仕事のストレスで帰宅するとぐったりしてしまう…など、様々な困難を抱えている方が多くいらっしゃいます。

このような「職場での具体的な支援や困難な状況」を客観的に伝えることができれば、一般雇用で働いていても障害年金が認められる可能性は十分にあります。

二十歳前の傷病による障害基礎年金の注意点

知的障害の場合、生まれつきの障害(傷病)とみなされるため、初診日は「出生日」となります。そのため、20歳になる前に初診日がある「二十歳前の傷病による障害基礎年金」の対象となる方がほとんどです。

この制度は、保険料を納付していない期間の障害なので、年金保険料の納付要件は問われません。ただし、ご本人の所得によっては、年金の支給額が一部または全部停止される「所得制限」が設けられています。この点は事前に確認しておく必要があります。

これで万全!療育手帳B判定からの障害年金申請で失敗しないための3ステップ

療育手帳がB判定の方が障害年金を申請する際に、失敗しないための重要な3つのステップをご紹介します。

Step1:客観的な資料で「初診日」を証明する

知的障害の場合、初診日は「出生日」となるため、戸籍謄本やマイナンバーカードなどで証明が可能です。他の病気やケガと比べて、初診日の証明でつまずくケースはないでしょう。

Step2:日常生活の困難さを伝える「診断書」と「申立書」の準備

ここが最も重要なステップです。療育手帳がB判定であるということを考慮して「日常生活や就労の困難さ」を客観的に証明・表現する必要があります。

- 医師に書いてもらう「診断書」

お医者様は、普段の診察の短い時間だけでは、あなたの日常生活の困難さをすべて把握することはできません。診断書を依頼する際には、「日常生活で困っていること」「家族や職場でどのようなサポートを受けているか」などを具体的にまとめたメモを渡して、ご自身の状況を正確に伝える工夫が不可欠です。 - 自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」

この書類は唯一、ご自身やご家族が直接、審査機関に困難さを伝えられる重要な書類です。出生から現在までの生活の中で、具体的にどのような場面で、どのような支援が必要だったかを、エピソードを交えて詳細に記入しましょう。

「療育手帳はB判定だけれども、実際にはこれだけの支障があるんです」ということを、あなたの言葉で伝える大切な書類です。

Step3:申請書類の最終チェックと提出

すべての書類が完成したら、提出前に必ず最終チェックを行いましょう。診断書と申立書の内容に矛盾がないか、記入漏れや日付の間違いがないかなどを確認し、年金事務所の窓口に提出します。

療育手帳B判定でもあきらめないでください

「療育手帳がB判定だから」という理由だけで、障害年金の申請をあきらめる必要は全くありません。大切なのは、療育手帳の等級ではなく、あなたの日常生活や仕事における「困難さの実態」を、書類を通じて審査機関に正しく伝えることです。

とはいえ、ご自身の状況を客観的に整理し、それを適切な書類に落とし込んでいく作業は、非常に複雑で労力がかかるものです。

「自分一人で進めるのは不安…」

「何から手をつけていいか分からない」

もし少しでもそのように感じたら、私たち「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください。

私たちは、あなたが抱える困難さを丁寧にヒアリングし、障害年金を受け取るためのお手伝いをしています。

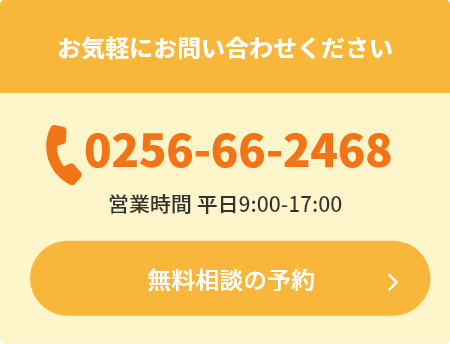

初回のご相談は無料です。まずはお気軽な気持ちで、あなたのお話をお聞かせください。一人で抱え込まず、一緒に可能性を探していきましょう。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ