障害年金を自分で申請するとどのくらい大変?社労士が解説

目次

最終更新日 25-10-08

「障害年金の手続きは複雑そうだけど、専門家に頼む費用はなるべく抑えたい…」「なんとか自分で申請できないだろうか?」

体調が優れない中で、このようにお考えになり、障害年金の申請をためらったり、一人で抱え込んでしまったりしている方はいらっしゃいませんか?

ご自身で障害年金を申請することはもちろん可能です。しかし、その手続きは想像以上に複雑で、ポイントを知らないまま進めてしまうと、本来受け取れるはずの年金が「不支給」となってしまうケースも少なくありません。

ここでは障害年金の申請を自分で行うことを検討されているあなたのために、メリットとデメリット、そして失敗しないための具体的な手順と注意点を、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

まずは冷静に判断!自分で申請する3つのメリットと知っておくべきデメリット

ご自身で申請手続きを進めるかどうかは、メリットとデメリットを正しく理解したうえで、冷静に判断することが大切です。

メリット:費用を抑えられる

ご自身で申請する場合の最大のメリットはやはり費用面です。社会保険労務士(社労士)などの専門家に依頼する場合、着手金や成功報酬といった費用がかかりますが、ご自身で進めれば、これらの費用は一切かかりません。診断書の発行費用や郵送費などの実費のみで手続きを進めることができます。

デメリット:かなりの手間と時間が必要、そして「不支給」という大きなリスク

ご自身での申請には、大きなデメリットも存在します。

- 手間と時間: 障害年金の申請には、年金事務所での相談、医療機関とのやり取り、煩雑な書類の作成など、多くの手間と時間がかかります。体調が不安定な中で、これらすべてを一人で行うのは、心身ともに大きな負担となります。

- 専門知識の壁: 制度を正確に理解し、ご自身の状況に合わせて的確な書類を作成するには、専門的な知識が不可欠です。どの書類が必要で、何を書くべきか、一つひとつ調べながら進める必要があります。

- 「不支給」のリスク: 最も大きなデメリットは書類の不備や内容の不十分さから、障害の状態を正しく評価してもらえず、「不支給」や「想定より低い等級」と決定されてしまうリスクです。一度決定したことに対して「不服申立て(審査請求)」ができますが、最初の申請よりもハードルは高くなります。

申請の3つの関門を突破しよう!重要書類の集め方と作成のコツ

障害年金の審査において、特に重要となるのが「初診日の証明」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の3つの書類です。

【第1関門】初診日の証明:「受診状況等証明書」を確実に入手する方法

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日を証明できなければ、申請手続きは始まりません。

初診の医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらうのが基本ですが、「カルテが破棄されていて証明できない」「病院が廃院になっている」といったケースも少なくありません。その場合は、2番目以降に受診した医療機関の証明書や、お薬手帳、健康診断の記録など、あらゆる資料から初診日を証明していく必要があります。あきらめずに、証明できる書類や証言を探すことが重要です。

【第2関門】診断書:医師に「自分の辛さ」を正しく伝えて書いてもらう依頼方法

診断書は審査において最も重視される書類です。医師は医療の専門家であっても、障害年金申請の専門家ではありません。診察の時間だけでは伝わらない「日常生活の困難さ」を、ご自身から的確に伝える必要があります。

- 日常生活で困っていることをメモにまとめる: 食事、着替え、入浴、掃除、買い物、対人関係など、具体的に「どのような場面で」「どのように困っているか」を箇条書きにして、医師に渡しましょう。

- 診断書の作成は「お願い」する姿勢で: 医師に診断書作成を依頼する際は、あくまで「お願い」する姿勢が大切です。事前に電話で依頼し、診察時に改めてお願いに伺うなど、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

【第3関門】病歴・就労状況等申立書:「生活の困難さ」が伝わる書き方

これは、ご自身で作成する書類であり、診断書だけでは伝わらない「生活の実態」を伝えるための重要なアピールの場です。

- 発症から現在までを時系列で: いつ、どのような症状で始まり、医療機関をどう受診し、どのような治療を受け、現在に至るのかを、分かりやすく時系列で記述します。

- 仕事や日常生活の支障を具体的に: 「仕事が辛い」ではなく、「集中力が続かず、ミスが増えたため、短時間勤務にしてもらった」「めまいがひどく、一人での外出が困難なため、買い物は家族に頼んでいる」など、具体的なエピソードを交えて、客観的な事実を記述することがポイントです。

発症日から現在まで時系列の日付は1日でも途切れてならない、同一の医療機関を長期間受診していた場合や医療機関を長期間受診していなかった場合は3年から5年ごとに区切る等の申立書記入には独自のルールがあります。

申請から受給までを完全シミュレーション!7つのステップで流れを掴む

障害年金の申請は、一般的に以下のような流れで進みます。全体像を把握しておきましょう。

Step1. 年金事務所での事前相談

まずは電話やインターネットで予約をしてから年金事務所で障害年金の相談を受けます。相談の際は保険料の納付状況などを確認してもらい、申請に必要な書類一式を受け取ります。

Step2. 必要書類の依頼と準備

Step1で受け取った書類の「受診状況等証明書」や「診断書」の作成を医療機関に依頼します。マイナンバーカードや通帳のコピー、(配偶者や子供がいる場合は)住民票、戸籍謄本などは自身で準備します。

Step3. 「病歴・就労状況等申立書」などの作成

自分の記憶を整理したり、家族、友人にインタビューをして、これまでの経緯や日常生活の状況を作成します。あわせて年金請求書も作成が必要です。

Step4. 書類一式の提出

すべての書類が揃ったら、年金事務所の窓口に提出します。年金事務所の担当者と不備がないかしっかり確認しましょう。

Step5. 日本年金機構での審査

提出された書類は、日本年金機構の障害年金センターに送られ、専門の認定医による審査が行われます。審査期間は、障害の種類や内容にもよりますが、おおむね3ヶ月程度かかるのが一般的です。

Step6. 支給(または不支給)決定と通知

審査が終わると、結果が「年金証書・決定通知書」または「不支給決定通知書」として郵送で届きます。

Step7. 年金の受給開始

支給が決定した場合、通知書が届いてからおおむね50日後に、初回の年金が指定の口座に振り込まれます。

一人で悩む前に知ってほしい、専門家(社労士)という選択肢

ここまで読んで、「自分一人でやるのは、やっぱり大変そうだ…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのように感じた時、一人で悩みを抱え込む必要はありません。「障害年金専門の社会保険労務士」という選択肢があることを知ってください。

なぜ社労士に依頼すると受給の可能性が上がるのか?

私たち専門家は、制度を熟知していることはもちろん、数多くの申請をサポートしてきた経験から、「どのような書類が審査で評価されるか」というポイントを把握しています。

- 的確な書類収集と精度の高い書類作成

- 医師への診断書依頼の的確なサポート

- ご本人の状況を最大限に反映した「病歴・就労状況等申立書」の作成代行

これらを通じて、時間や手間といったご本人の負担を大幅に軽減し、受給の可能性を最大限に高めるお手伝いをします。

費用はどれくらいかかる?成功報酬についても解説

多くの社労士事務所では、「着手金無料・成功報酬制」を採用しています。これは、障害年金が支給されなければ費用は一切発生せず、支給が決定した場合にのみ、受け取る年金の中から報酬をいただく、という仕組みです。費用の目安は「受給決定した年金額の2ヶ月分相当」や「初回振込額の10%〜15%」などが一般的です。

まずは無料相談で「受給の可能性」を診断してみませんか?

専門家に依頼するかどうかは、話を聞いてから決めれば良いのです。ほとんどの専門事務所では、無料相談を実施しています。

「私のこの状態で、そもそも障害年金はもらえる可能性があるの?」

「初診日の証明で困っているんだけど、どうしたらいい?」

まずはそのような疑問や不安を、専門家にぶつけてみませんか?相談したからといって、無理に契約を勧めることは決してありません。ご自身の状況を客観的に把握するだけでも、大きな一歩です。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

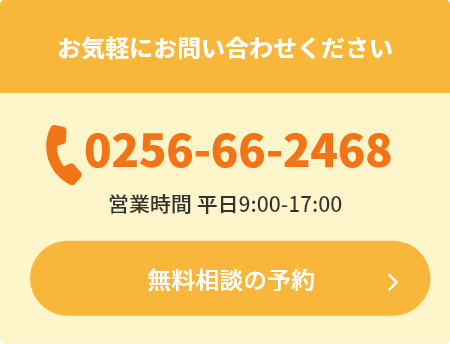

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ