うつ病の障害年金|医師に“本当のつらさ”が伝わる診断書を依頼する3つのコツ

目次

最終更新日 25-10-08

申請において最も重要と言われる書類が医師が作成する「診断書」です。

しかし、月に一度、数分ほどの診察時間で、ご自身の本当のつらさや日常生活でのできないことを正確にお伝えするのは、とても難しいことだと感じていらっしゃいませんか。

この記事では、うつ病という病気の特性を踏まえ、医師に症状を正しく理解していただき、ご自身の状態が適切に反映された診断書を作成してもらうための、具体的な「3つのコツ」を専門家の視点からご紹介します。

なお、障害年金の診断書を依頼する際の基本的な流れやマナーについては、まずこちらの記事で全体像をご確認いただくことをお勧めします。

なぜ、うつ病の診断書は「伝え方」で大きく変わるのか?

うつ病などの精神疾患は骨折のようにレントゲン写真ではっきりわかったり、血液検査のように明確に数値での判定ができません。また、外見からも分かりにくく、ご本人が無理に明るく振る舞うこともできてしまうため、症状が重いのかどうか本当のところが他者に伝わりにくいです。

医師が普段の診察で見ているのは、あくまで「診察室での短い時間の姿」です。見た目に問題がなく質問にしっかり受け答えができていれば、「症状は安定している」と判断されてしまう可能性もゼロではありません。

だからこそ、普段の日常生活で具体的にどれだけ困っているのか、どのような支障が出ているのかを「客観的な事実」として伝えることが、何よりも重要になるのです。

コツ1:日常生活の「できないこと」を具体的にメモする

医師に症状を伝える際、最も有効なのが「具体的なエピソードを伝えること」です。

障害年金の診断書には「日常生活能力の判定」という非常に重要な項目があります。この項目を意識しながら、ご自身の日常を振り返り、メモを作成してみましょう。

× 悪い伝え方: 「食欲がありません」「眠れません」「お風呂に入れていません」

これでは、症状の程度が分かりません。

〇 良い伝え方:

- (食事について)

「一日一食、コンビニのおにぎりを食べるのがやっとです。自分で料理をしたり、後片付けをしたりする気力は全く起きません。」 - (身辺の清潔保持について)

「お風呂に入ることを考えるだけで疲れてしまい、2時間以上かかってしまいます。そのため、週に1回入るのが限界です。着替えも億劫で同じ服を何日も着てしまいます。」 - (他人との関わりについて)

「親しい友人から連絡が来ても、メッセージを返す気力が起きません。電話が鳴っても怖くて出ることができず、ほとんど一人で部屋にこもっています。」

このように、具体的な行動や頻度を交えて伝えることで、医師は先生の日常生活をより鮮明にイメージすることができます。

コツ2:就労状況と「受けている援助」を正確に伝える

「働きながら申請すると、不支給になるのでは?」と心配される方は非常に多いです。

しかし、重要なのは「働いているか、いないか」という事実だけではありません。「どのような状態で働き、周囲からどのような援助を受けているか」という実態こそが、判断の重要なポイントとなります。

もし現在お仕事をされているなら、以下の点を医師にお伝えください。

- 勤務先:就労支援施設でお仕事をなさっていれば、それを伝えます。

- 雇用体系:障害者雇用で採用されていれば、それは必ず伝えてください。

- 業務内容: 以前と比べて、責任の軽い単純作業に変更してもらった。

- 勤務状況: 遅刻や早退、急な欠勤を繰り返している。

- 職場の援助

-

- 定期的に休憩・休暇を取らせてもらっている。

- 他の人が常に気にかけてくれており、ミスをカバーしてもらっている。

- 指示を一度で理解できず、何度も聞き返してしまう。

- 簡単な仕事、軽作業に変えてもらった。

- 接客などの他人との接触が苦手なので、職種を変えてもらった。

こうした「援助があって、ようやく勤められている状態」であることを正確に伝えることで、就労の実態が診断書に正しく反映されます。

コツ3:「第三者の視点」を資料として持参する

ご自身の言葉だけでは伝えきれない部分を補うために、ご家族など第三者からの客観的な情報を資料として持参することも、非常に有効な方法です。

立派な文章である必要はありません。箇条書きでも構いませんので、以下のようなものをご準備いただくことをお勧めします。

- ご家族からのお手紙・メモ:

家族目線で自分の過去のエピソード(子供の頃や学生の頃)を話してもらうと非常に効果があります。

ご家族から見た日常生活の様子(日中どのように過ごしているか、食事や睡眠の状況、受け答えの様子など)を簡単に書いてもらう。

- 簡単な日記やカレンダーのコピー:

気分の浮き沈み、通院した日、一日中寝込んでしまった日、不安が特に強かった日などを記録したもの。

これらの資料は、口頭での説明を補い、医師が診断書を作成する際の貴重な参考情報となります。

診断書に関するよくあるご質問

Q1. 主治医に診断書の作成を断られたら、どうすればいいですか?

A1. まずは冷静に、なぜ作成が難しいのか理由を尋ねてみましょう。「障害年金の対象にはならないと思う」といった誤解からお断りされるケースもございます。この記事でご紹介したような日常生活の状況をまとめたメモをお見せすることで、先生のご理解を得られる場合もあります。

Q2. 出来上がった診断書の内容が、自分の実感と違う場合はどうすればいいですか?

A2. 絶対にそのまま提出してはいけません。一度提出してしまうと、その内容を覆すのは非常に困難になります。

まずは、診断書を作成してくださったことへの感謝を伝えたうえで、「恐れ入ります、一点だけ自分の実感と少し違う部分があるのですが…」と謙虚にお伝えし、修正をお願いできるか相談してみましょう。その際も、なぜ内容が違うと感じるのか、具体的なエピソードをまとめたメモを見せながら説明するのが有効です。

私たち専門家にご相談いただければ、その診断書が障害年金の認定基準から見て修正が必要なレベルなのか、また、どのように医師に修正をお願いすればスムーズか、具体的なアドバイスが可能です。

Q3. 診断書の作成費用は、いくらくらいかかりますか?

A3. 診断書の作成費用は医療機関によって異なり、健康保険の適用外となるため全額自己負担となります。目安としては5,000円から10,000円程度のことが多いですが、20,000円近くなる場合もあります。

決して安い金額ではありませんが、障害年金の受給を左右する最も重要な書類ですので、必要不可欠な投資とお考えいただければと思います。費用については、診断書を依頼される際に、病院の受付窓口で事前に確認しておくことをお勧めします。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。

医師に“本当のつらさ”を伝え、ご自身の状態を適切に反映した診断書を依頼するための3つのコツを振り返ります。

- 日常生活の「できないこと」を具体的にメモする

- 就労状況と「受けている援助」を正確に伝える

- 「第三者の視点」を資料として持参する

診断書の依頼は、多くの方が不安に感じる大きなハードルです。しかし、ほんの少し準備をするだけで、先生への伝わり方は大きく変わります。この記事が、その一助となれば幸いです。

【ご相談への誘導】

ここまで読んでも、

「やはり自分一人で医師にうまく伝える自信がない…」

「作成してもらった診断書の内容が、自分の実感と合っているか不安…」

そのように感じられるのは、決して特別なことではありません。

当事務所では、診断書の内容チェックや、先生へのご依頼に関する具体的なアドバイスも行っております。

一人で悩まず、まずは私たち障害年金の専門家にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

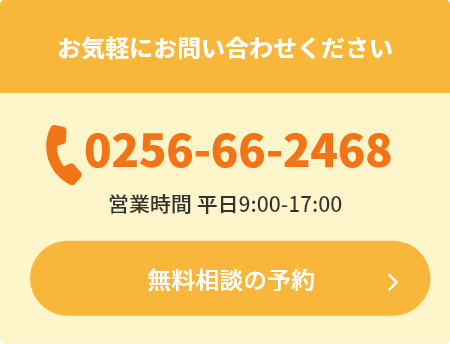

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ