【社労士が解説】双極性障害の障害年金 審査で伝わる病歴・就労状況等申立書の書き方3つのコツ

目次

最終更新日 25-10-08

障害年金の申請では「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成しなければなりません。「病歴・就労状況等申立書」は医師の診断書では読み取れない病気に伴う自覚症状、日常生活の状態、就労状況を具体的なエピソードを交えて記述する必要があります。

「そもそも何を書いていいかわからない!」「どこまで詳しく書けばいいの?」特に双極性障害の場合は「気分の波をどう書けばいいの?」「躁の時のことを書くと不利になる?」といろいろな疑問があるかと思います。

今回のコラムでは双極性障害を例にして「双極性障害の特性を踏まえた申立書の書き方のポイント」をお伝えします。このコラムをご覧いただければ、自身の状態を正しく伝えることができる書類作成のポイントがわかります。

なぜ双極性障害の申請で「申立書」が特に重要なのか?

障害年金の申請で一番重要な書類は医師が作成する「診断書」ですが、あくまで「診断書」は診察時のヒアリングやその時の状態に基づき作成されたものです。

「病歴・就労状況等申立書」は診察時のヒアリングだけでは伝えられなかった「日常生活の波」や「就労への影響」をエピソードを交えて具体的に伝えるものです。

双極性障害の申立書|必ず押さえるべき3つの書き方ポイント

ポイント①:「躁状態」「うつ状態」それぞれの支障を具体的に書く

躁状態の書き方

「いつも以上に元気になる」「非常に活動的になる」「ハイテンションになる」といった抽象的な表現ではなく、「たまに気が大きくなることがあり必要のないブランド品を買ってしまうことがあった。いままで浪費が多々あり、借金を抱えている。」「会社内で無意識に激しい言動をしていまい職場内の人間関係を壊したことがある。」など、社会生活を送るうえでの失敗や支障をエピソードを交えて記述することが重要です。

うつ状態の書き方

「身体に力が入らず起き上がれない。一日中寝床で過ごすことがある。」「気力がなく入浴や食事ができない日があり、家族からの補助によりやっと食事ができた。」など、日常生活(食事、風呂、洗顔、洗濯、掃除など)にできない状態を具体的に記述するようにしましょう。

ポイント②:気分の波の「周期」と「期間」を具体的な数字で示す

「気分の良い時と悪い時がある」という曖昧な表現ではなく、「躁状態が4日間続いた後、身体のエネルギーを使い果たし2日間寝込む状態になる。」「その後、1週間はうつ状態になる。」のように、具体的な時間を入れることで説得力は大幅に増します。

ポイント③:就労への影響を時系列で整理する

発症から現在までの職歴を振り返り「うつ症状が悪化して出社が不能になった。休職の手続きをとったが、満了期間を迎えても気力が戻らず、結局退職せざろうえなかった。」「アルバイト先で突然持ち場を離れることがあり、店長に指導を受けた。」「うつ状態が続いたため、接客の仕事から事務の仕事に配置転換してもらった。」などを具体的なエピソードを交えて退職した経緯、仕事が長続きしない、職場内での配慮などを記述することが重要です。

これはNG!申立書でやってはいけない書き方

- 抽象的な表現(例:「辛い」「しんどい」で終始する)

- 診断書の内容と矛盾したことを書く(例:診断書→就労は不可と指示した、申立書→体力に自信なく仕事はしていない)

- 躁状態の時の「できていたこと」だけを書いてしまう

いかがでしたか?ポイントはやはりエピソードを交えて具体的な表現で文章を構成することでしょう。まずは発症からいままでの出来事を時系列に表みたいなものを作成してまとめるのが良いでしょう。自分の記憶以外にもご家族、ご友人の協力をいただくのが有効です。

申立書は、ご自身の状態を客観的に表現する難しい作業です。もし、一人で書き進めることに不安を感じたり、ご自身の状況をどう表現すれば有利になるか分からなかったりする場合は、私たち「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください。

私たちは、あなたが抱える困難さを丁寧にヒアリングし、障害年金を受け取るためのお手伝いをしています。

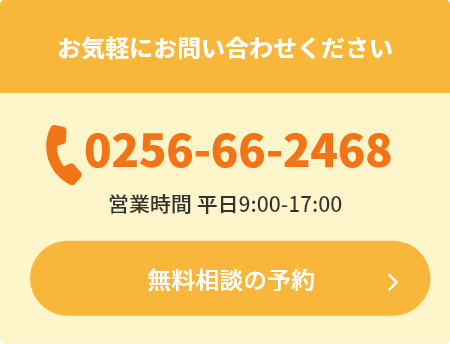

初回のご相談は無料です。まずはお気軽な気持ちで、あなたのお話をお聞かせください。一人で抱え込まず、一緒に可能性を探していきましょう。

まずはホームページで無料相談をお申込みください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ