【双極性障害の障害年金】あなたの初診日はいつ?社労士が3つのケースで徹底解説

目次

最終更新日 25-10-08

障害年金の申請手続きにおいて、最大の難関は初診日を特定・証明する手続きです。初診日がわからない、証明できないと障害年金の受給は難しくなります。私も初診日が証明できないことから不受給となったり、申請を断念したケースはこれまで沢山見てきました。

今回のコラムでは「双極性障害」をケースとして、障害年金制度の特有の初診日の考え方をご紹介します。

このコラムをご覧いただければ「双極性障害」などの精神疾患の初診日の考え方が分かり、ご自身の場合はどう対応するべきかがわかることをお約束いたします。

そもそも初診日とは?なぜそんなに重要なのか?

障害年金の申請において、初診日はすべての手続きの「スタート地点」となる、極めて重要な情報です。なぜなら、初診日に基づいて以下の2つの重要な要件が判断されるからです。

加入制度の確定

初診日に国民年金、厚生年金のどちらに加入していたかによって、支給される障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。

保険料納付要件の確認

初診日の前日において、一定期間、年金保険料を納めているか(または免除されているか)という「保険料納付要件」を満たしているかを確認します。

このように初診日が特定できなければ、申請手続きそのものを進めることができないのです。

【ケース別】双極性障害の初診日はここになる!

ケース①:最初は「うつ病」と診断されていた場合

原則として、うつ病で初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。

精神疾患の診断は時に変化します。特に「うつ病」と「双極性障害」は、症状が似ているため、初期にはうつ病と診断され、後に双極性障害と判明するケースが少なくありません。

このような診断の変遷において重要になるのが、「相当因果関係」という医学的な考え方です。

相当因果関係とは?

「相当因果関係」とは、前の病気がなければ後の病気が発症しなかったと医学的に認められる関係性を指します。この関係が認められると、前の病気の初診日が障害年金の初診日として扱われることがあります。

その他の相当因果関係の事例

精神疾患で相当因果関係に関する事例があります。

がん → うつ病

がんなどの大病を患ったことによる精神的ショックでうつ病を発症した場合、制度上は相当因果関係なしとされることが多いです。

適応障害→うつ病

適応障害は環境によるストレスで一時的に発症するものなので、通常は障害年金の対象外となります。適応障害の症状が長い期間継続してうつ病と診断された場合、相当因果関係が認められる可能性があります。

ケース②:受診を中断していた期間がある場合

原則は中断した前の最初の受診日が初診日となる。

仕事が忙しい、薬が合わない、症状が良くなったなどの理由で自身の判断で病院の受診をやめてしまうことはよくあります。しかし、医師が治ったと診断しない限りは医学的には病気は治癒していないことになります。そのため、初診日は中断する前の病院の最初の受診日となります。しかし、例外的に「社会的治癒」という考え方があります。

社会的治癒とは?

社会的治癒とは、医学的には完治していなくても、社会生活上は治癒したとみなされる状態です。一定の条件が揃っている場合に認められることがあります

(条件例)

通院を長期間(10年程度)中断している。通常の社会生活(就労・学業など)を送っている。その期間に他の病院に受診していない。

このような状態が続いた後に再発した場合、再発時の受診日が「初診日」として認定される可能性があるのです。

ケース③:20歳になる前に初めて受診した場合

20歳の誕生日の前日が初診日となり「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。

この場合は保険料納付要件が問われない利点がありますが、障害基礎年金のみの受給資格なので2級以上相当の症状であることが必要である。所得制限があることには注意する必要があります。

どうしても初診日が証明できない…あきらめる前の対処法

初診日を証明する書類は、初診の医療機関で作成してもらう「受診状況等証明書」です。しかし、カルテの保存期間(法律上では5年)が過ぎていて破棄されていたり、病院が廃院になっていたりして、この書類が取得できない場合があります。

その場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を自分で作成し、提出する必要があります。この書類だけでは証明として弱いため、次に説明する「第三者証明」と組み合わせることが非常に重要になります。

第三者証明の役割と活用法

「受診状況等証明書」が取得できない場合、あなたの初診日を客観的に証明してくれる第三者の証言が、非常に有力な証拠となります。これを「第三者証明」と呼びます。

- 誰に依頼できるか?

- 友人、会社の同僚、上司など

- 民生委員、障害者相談支援員、施設の職員など

- (20歳前の傷病の場合)当時の学校の先生など

- 何を証明してもらうか?

- いつ頃、どのような症状があったか

- いつ頃、どこの病院を受診していたか

- 申立人との関係性

第三者からの客観的な証言はある程度信ぴょう性のある資料として扱われますが、可能であれば複数の方から証明をもらうとより良いでしょう。

必要な医療機関へのアプローチ

最初の病院(A病院)でカルテが破棄されていても諦めないでください。2番目に受診した病院(B病院)のカルテに、「A病院からの紹介状」や「〇年頃からA病院に通院していた」といった記述が残っていることがあります。

このように、受診した順番に医療機関を遡って問い合わせていくことで、初診日の手がかりが見つかるケースは少なくありません。病院に問い合わせる際は、「障害年金の申請で、初診日を証明する必要がある」という事情を丁寧に説明することが大切です。

いかがでしたでしょうか。

障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要かつ、最もつまずきやすいポイントです。しかし、これまで見てきたように、打つ手は一つではありません。記録を丹念に探し、関係者に協力を依頼し、医療機関に粘り強くアプローチすることで、初診日を証明できる可能性は十分にあります。

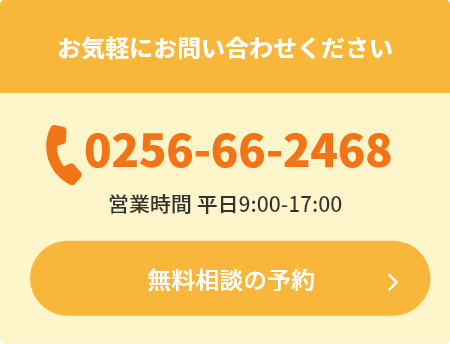

また、病院に行くのをやめてしまった。初診日の証明ができないなど・・ご自身で進めるのが難しいと感じたり、どうして良いか分からなくなってしまったりした場合は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ