うつ病の障害年金|「申立書」で日常の困難を伝える3つのコツ

最終更新日 25-11-07

障害年金の申請では「診断書」は医師が作成しますが、「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成しなければなりません。

「病歴・就労状況等申立書」は医師の診断書では読み取れない病気に伴う自覚症状、日常生活の状態、就労状況を具体的なエピソードを交えて記述する必要があります。

- 「そもそも何を書いていいかわからない!」

- 「どこまで詳しく書けばいいの?」

特にうつ病の場合は

- 「抽象的なことしか思い浮かばない?」

- 「病状の重さをどう表現したらよいか?」と悩むことがあります。

今回のコラムではうつ病を例にして「日常生活の困難さを上手に伝える申立書の書き方のポイント」をお伝えします。

このコラムをご覧いただければ、自身の状態を正しく伝えることができる書類作成のポイントがわかります。

なぜうつ病の申請で「申立書」が重要なのか?

障害年金の申請で一番重要な書類は医師が作成する「診断書」ですが、あくまで「診断書」は診察時のヒアリングやその時の状態に基づき作成されたものです。

「病歴・就労状況等申立書」は診察時のヒアリングだけでは伝えられなかった「日常生活の波」や「就労への影響」をエピソードを交えて具体的に伝えるものです。

特にうつ病のような精神疾患は外見では他人は判別ができない。

自身の辛さ(思考力、意欲の低下に伴う日常生活、社会生活への支障)は他人にはなかなか伝わらない、理解できないことが多いです。そのため、申立書は具体的なエピソードを補足することにより自身で障害年金受給につなげることができる唯一の書類なのです。

病状が伝わる申立書作成、3つのコツ

コツ1:「できないこと」を具体的に書く

単に気分が落ち込む、身体に力が入らないと抽象的な表現を連ねても症状はなかなか伝わりづらいです。「身体に力が入らず、週に1度程度しか入浴ができない。」「気分が落ち込み、食欲がない。親から弁当を差し入れしてもらい、一日1食は食べるようにしている。」具体的なエピソードを入れて日常生活の辛さを表現しましょう。

コツ2:発症前から現在までの変化を時系列で示す

精神疾患は発症後に体調や精神面に何らかの変化を感じ、そして徐々に日常生活が困難となるものです。その一連の流れを時系列で整合性のある説明をしましょう。発症前と後で仕事や日常生活面がどう変わったかを対比させると効果的です。

コツ3:周囲からの援助を必ず盛り込む

単独で日常生活が送れる、会社や同僚の配慮を必要とせず通常の就業ができるを受け取られると障害年金受給のハードルは高くなります。

会社、同僚、家族などの周囲から受けている援助は必ず盛り込みましょう。

例えば

- 「突然高額な買い物をすることがあり、家族に銀行口座管理をしてもらっている。お金が必要な場合は都度少額のお金を貰っている。」

- 「発症直後は身体が鉛のように重くなり欠勤が続いた。その間は同僚に業務を大幅にカバーしてもらった。会社の配慮により短時間勤務に変更してもらい、現在も同僚からも自分の業務をサポートしてもらっていることで、仕事を続けられることができている。」

など具体的なエピソードを交えて周囲の援助を表現しましょう。

無料相談実施中

いかがでしたか?ポイントはやはりエピソードを交えて具体的な表現で文章を構成することでしょう。

まずは発症からいままでの出来事を時系列に表みたいなものを作成してまとめるのが良いでしょう。自分の記憶以外にもご家族、ご友人の協力をいただくのが有効です。

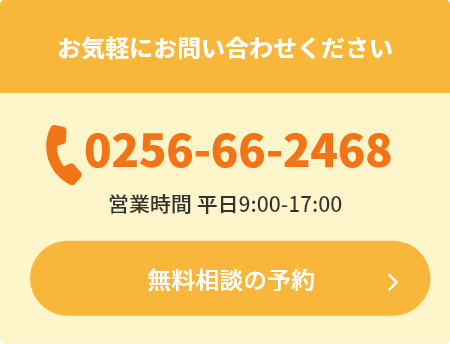

申立書は、ご自身の状態を客観的に表現する難しい作業です。もし、一人で書き進めることに不安を感じたり、ご自身の状況をどう表現すれば有利になるか分からなかったりする場合は、私たち「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください。

私たちは、あなたが抱える困難さを丁寧にヒアリングし、障害年金を受け取るためのお手伝いをしています。

初回のご相談は無料です。まずはお気軽な気持ちで、あなたのお話をお聞かせください。一人で抱え込まず、一緒に可能性を探していきましょう。

まずはホームページで無料相談をお申込みください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ