障害年金とは?専門家がわかりやすく解説

目次

このページでは、障害年金の基本的な内容を、専門家の視点からできるだけわかりやすく解説します。

- 病気やけがで生活や仕事に支障がでている…

- 障害年金について基礎的なことを知りたい…

そのお悩み、国からの経済的支援である『障害年金』で解決できるかもしれません

このページを読むことで、「障害年金の全体像」「ご自身が受給できる可能性」「申請までの流れ」といった知識を得ることができます。

また、「実際、受給できるのかを知りたい」という方向けに本ページの最後に「無料受給判定」のご案内がございます。

そもそも障害年金とは?|現役世代も対象となる公的年金です

病気や事故が原因で障がいを負った方へ国から年金が給付される制度

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障がい者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金 病気やケガで、働くことが難しいときの

生活保障

老齢年金 ある一定の年齢になった後の

生活保障

原則20歳から64歳までの方が対象の制度

障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

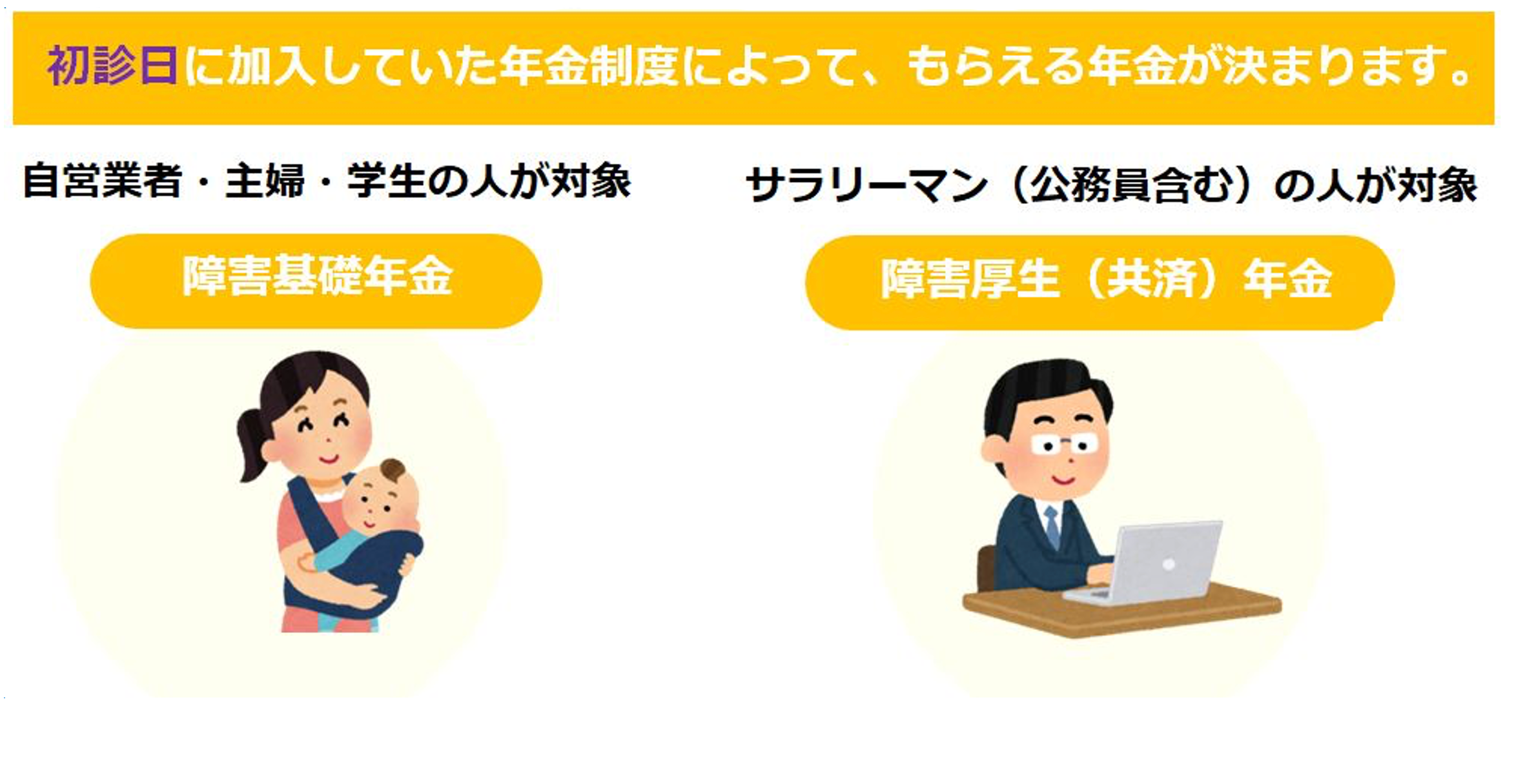

障害年金は2種類|加入していた年金で受け取る種類が変わります

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

ここで注目するのは「初診日」です。

初診日とは障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日のことです。

どちらの年金を受け取れるかは、初診日時点で加入していた年金制度によって決まります。

「障害基礎年金」の対象となるのは、初診日に国民年金の被保険者であった方(自営業者など)や、20歳前に初診日がある方々です。

一方、「障害厚生年金」は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象となります。

なお、「障害基礎年金」より「障害厚生年金」の方が支給される金額が多くなっています。

|

対象 |

等級 |

|

|

障害基礎年金 |

初診日に障害年金に加入していた人 |

1級・2級 |

|

障害厚生年金 |

初診日に厚生年金に加入していた人 |

1級・2級・3級 |

障害年金の金額は?

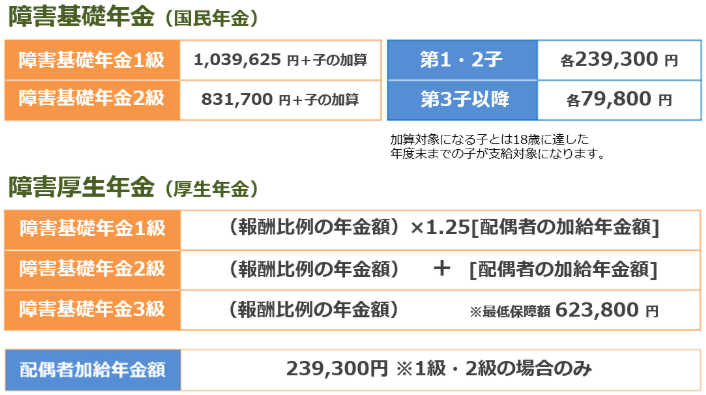

障害年金の金額は以下の2点によって変化します。

- 「障害基礎年金」か「障害厚生年金」か

- 障がいの重さがどの程度(等級)か

同じ等級の場合は、「障害基礎年金」より「障害厚生年金」の方が、金額が高くなります。

支給日は年に6回あり、偶数月の15日に、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

それぞれの年金の等級ごとの金額は以下の通りです。

障害基礎年金や障害厚生年金1級・2級に該当する場合、生計を維持されている子がいるときには加算が行われます。また、障害厚生年金1級・2級の場合は、配偶者がいる場合にも加算(配偶者加給年金額)があります。

障害年金の受給に関する3つの重要ポイント

ポイント1:障害年金は非課税です

老齢年金や遺族年金と異なり、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には所得税や住民税がかかりません。全額をそのまま生活費として使うことができます。

ポイント2:他の制度と併用できる場合があります

傷病手当金や失業保険、労災保険など、他の公的給付を受けている場合、障害年金と同時に受け取れるか、あるいは一方の給付額が調整されることがあります。これは非常に専門的な判断が必要となります。

ポイント3:所得制限があるケースも

主に、20歳になる前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給する場合、ご本人の所得による制限が設けられています。

最も重要!障害年金を受給するための3つの必須要件

障害年金を受給するために必要な3つの要件が存在します。これら3つの要件を満たしていることを確かめることが障害年金受給への第一歩です。

条件は以下の3つです。

|

①初診日要件 |

初診日が国民年金、厚生年金へ加入していた期間中であること |

|

②保険料納付用件 |

初診日の前日において、一定期間以上、保険料が納付または免除されていること |

|

③障害認定日の要件 |

障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうか |

ご自身が要件を満たすか不安な方は、専門家がチェックいたします。お気軽にご相談ください。

対象となる病気やケガの具体例

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。ここでは一部をご紹介します。

| 診断書による区分 | 主な病気・ケガの名称 |

|---|---|

| 眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 |

| 聴覚、平衡機能 | 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害 |

| 鼻腔 | 外傷性鼻科疾患 |

| 口腔(そしゃく言語)言語 | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など |

| 肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群 |

| 精神障害 | うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、ADHD、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など |

| 呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など |

| 循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など |

| 腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |

| 肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がんなど |

| 糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 |

| 血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 |

| その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、線維筋痛症、その他難病 |

ご自身の傷病について詳しく知りたい方は、それぞれの傷病名のリンクからお確かめください。

障害年金の請求手続きの流れと3つの請求方法

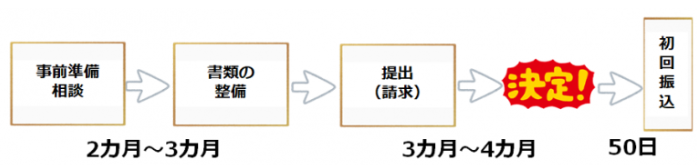

障害年金は申請の準備を始めてから約6〜9カ月かかることが多いです。初回の振込が発生するまでは以下の流れになります。

3つの請求方法

障害年金には以下の3つの請求方法があります。

|

認定日請求 |

本来の請求をする場合 |

|

遡及請求 |

過去にさかのぼって請求する場合 |

|

事後重症請求 |

障害認定日当時は症状が軽かったが、のちに重くなった場合 |

申請に必要な主な書類

障害年金の申請には以下の書類が必要になります。

- 年金請求書

- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)

- 診断書

- 病歴・就労状況等申立書

これらの書類は、お近くの年金事務所(日本年金機構の窓口)へ提出します。

これらから分かるように申請準備には平均6〜9カ月もかかり、用意する書類・請求方法も多岐にわたります。

「自身は治療に専念して、申請は専門家に任せたい」という方はお気軽にご相談ください。

受給が決まった後も大切|年金の更新と症状が変化した場合

定期的な「更新」が必要です(有期認定)

障害年金は、一度受給が決まれば生涯受け取れる「永久認定」と、1〜5年ごとに障害状態の再審査が必要な「有期認定」があります。有期認定の場合、誕生月に「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要となり、これを「更新」と呼びます。

症状が変化した場合の手続き

もし受給中に症状が悪化した場合は、より上位の等級への変更を求める「額改定請求」が可能です。逆に症状が軽くなった場合は、年金の支給が停止されることもあります。

障害年金に関するよくあるご質問(Q&A)

Q. 働きながらでも受給できますか?

A. はい。働きながらでも受給する可能性は十分にあります。

関連ページ:働きながらでも障害年金はもらえる?

Q. 申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

A. 大体3か月から4か月ほどかかります。

Q. もし不支給になったら、もう諦めるしかないですか?

A. 諦める必要はありません。決定に不服がある場合、国に対して不服申し立て(審査請求・再審査請求)を行う権利があります。

関連ページ:不支給通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ

関連ページ:不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方へ

関連ページ:更新で支給停止となってしまった方へ

Q. 65歳を過ぎていますが、申請できますか?

A. 初診日が65歳前の場合申請できる可能性があります。ただし、多くの人は老齢年金を受給します。

関連ページ:65歳以上の年金、障害年金と老齢年金どっちを選ぶべきか

Q. 障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありますか?

A. 直接的な関係はありません。「障害者手帳」と「障害年金」は、根拠となる法律や審査機関、認定基準が全く異なる別の制度です。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも障害になってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

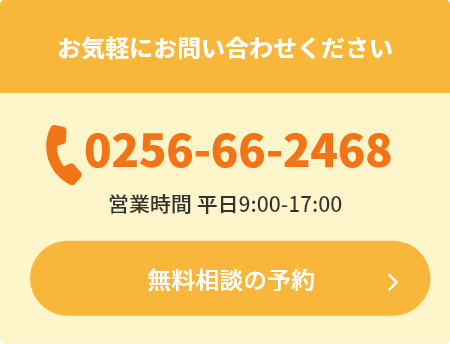

そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

さらに「実際、受給できるのかを知りたい」という方は以下のバナーより専門家による無料診断をご活用ください!

初めての方へ

初めての方へ