ダウン症で障害年金はもらえる?専門家が解説

最終更新日 25-10-08

ダウン症と障害年金の基礎知識

ダウン症(ダウン症候群)のある方が、その特性と向き合いながら、ご本人らしい豊かな社会生活を送るための経済的な支えとなる制度の一つに「障害年金」があります。ご本人やご家族が安心して生活設計を立てる上で、この制度を正しく理解することは非常に重要です。

ここでは、ダウン症の基本的な情報と、障害年金制度がどのような役割を果たすのかについて、わかりやすく解説します。

ダウン症とは?

ダウン症は通常2本である21番目の染色体が3本あることによって起こる先天性の染色体異常です。この染色体の数の違いにより、身体的・知的な発達に影響を与えることがあります。また、心臓疾患などの合併症を発症することもあります。

しかし、発達のペースや個性は一人ひとり大きく異なります。乳幼児期からの早期療育や、一人ひとりの特性に合わせた教育、社会参加の機会を通じて、多くの方が社会の中で普通の生活を送っています。

日常生活においては食事や着替え、金銭管理といった場面でサポートを必要としたり、仕事においては、作業内容を具体的に示してもらったり、繰り返し確認したりといった配慮が必要となることがありますが、これらのサポートもご本人の状態によって様々です。

障害年金の概要と目的

「障害年金」とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じる場合に、国から支給される公的な年金です。現役世代の方も対象で、ダウン症のある方ももちろん、この年金制度の対象となります。

障害年金は、障害のある方の経済的な基盤を支えるための大切な制度です。安定した収入が確保されることは、ご本人の経済的な自立を助けるだけでなく、ご家族の精神的な安心にも繋がります。これにより、ご本人は必要な療育やサポートを受けやすくなったり、ご自身のペースに合った働き方を選択しやすくなったりします。

障害年金の受給は、法律で認められた正当な権利です。20歳に達して要件を満たしているのであれば、障害年金の手続きを行うことをお勧めします。

知的障害としての認定

障害年金の審査において、ダウン症は多くの場合「精神の障害」に分類され、知的障害の認定基準を用いて審査が行われます。

審査で最も重視されるのは、「ダウン症」という診断名そのものではなく、それによって日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかという点です。例えば、食事や身の回りのこと、金銭管理や買い物、他人とのコミュニケーションなどに、どのくらいのサポートが必要か、といった具体的な状況が評価の対象となります。

したがって、申請の際には、日常生活でどのようなサポートを必要としているのか、どのような場面で困難を感じているのかを、後述する診断書や申立書で具体的に伝えることが非常に重要になります。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、いくつかの決められた要件をすべて満たす必要があります。ダウン症の場合、一般的な病気やケガとは異なる特別な扱いがされる部分がありますので、ここでしっかりと確認しておきましょう。

障害等級の説明(1級、2級)

ダウン症の方は先天的(出生時の発症)と扱われるため、障害基礎年金制度に該当します。等級の目安は以下の通りです。

- 1級: 食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とする状態。

- 2級: 食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要なもので、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な状態。

※障害年金には3級や障害手当金もありますが、これらは「障害厚生年金」の制度であり、障害基礎年金の対象となるダウン症の場合は、1級または2級に該当する必要があります。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためには、主に「初診日要件」「保険料納付要件」「障害認定日の要件」の3つを満たす必要があります。しかし、ダウン症の場合は以下のような特例があります。

①初診日要件

障害年金の申請には、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日である「初診日」を証明する必要があります。

ダウン症は先天性の疾患であるため、「出生日」が初診日として扱われます。したがって、他の病気のように病院で初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。

②保険料納付要件

初診日の前に、一定期間、年金保険料を納めている必要があるというのが「保険料納付要件」です。

しかし、ダウン症の場合は初診日は「出生日」とみなされるため、保険料納付要件は問われません。

③障害認定日の要件

障害の状態を審査する基準日を「障害認定日」といいます。

ダウン症のような先天性の障害の場合、障害認定日は原則として「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。この日に、定められた障害等級(1級または2級)に該当していると、障害年金を受給することができます。

もし、20歳の時点では申請せず、その後、状態が悪くなった場合でも、「事後重症請求」という形で申請することが可能です。

④受給できるのは原則20歳から

上記の通り、障害認定日が20歳となるため、障害基礎年金は原則として20歳から受給が開始されます。申請手続きは20歳の誕生日を迎えてから行うことができます。

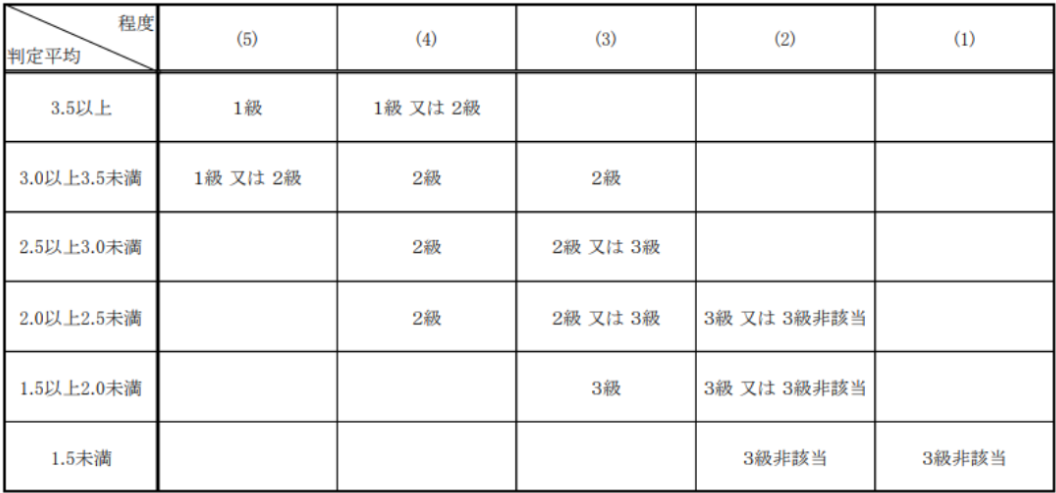

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

知的障害を含む精神障害の審査では、客観的な指標として『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が用いられます。このガイドラインは、診断書に記載される「日常生活能力」の評価を点数化し、等級を判断する上での目安とするものです。

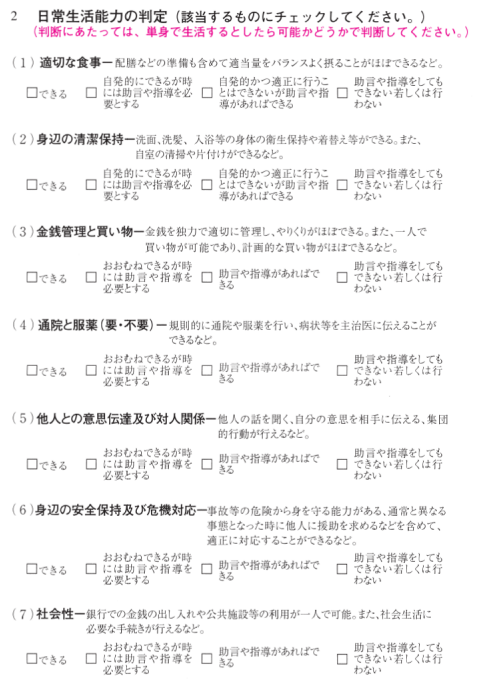

「日常生活能力の判定」

診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」という項目には、以下の7つの項目について、どの程度自立して行えるかが4段階で評価されます。

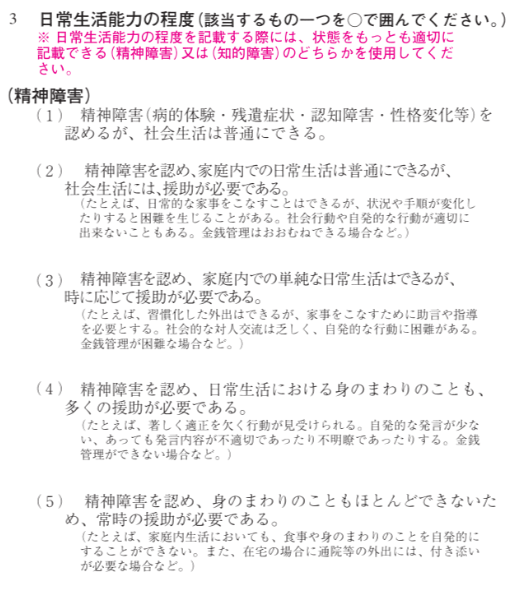

「日常生活能力の程度」の評価

同じく診断書の裏面にある「日常生活能力の程度」は、日常生活全般の支障の度合いを医師が5段階で評価するものです。

この「判定」の平均値と「程度」の評価を組み合わせた表がガイドラインに示されており、等級を判断する際の目安とされます。

等級判定にあたっての注意点

このガイドラインはあくまで目安であり、この数値だけで全てが決まるわけではありません。例えば、療育手帳の等級や、ご家族・周囲のサポートの状況、就労している場合はその内容や職場での配慮なども含めて、総合的に審査が行われます。ご本人の実際の生活状況を、診断書や申立書で具体的に示すことが大切です。

具体的な申請手続きの流れ

障害年金の申請は、一般的に以下の流れで進めます。

- 年金事務所への相談: まずはお近くの年金事務所で手続きの概要や必要な書類を確認します。電話やインターネットで事前に相談予約するのがおすすめです。

- 診断書の作成依頼: 現在かかっている医療機関(小児科、精神科、内科など)に障害年金用の診断書の作成を依頼します。日常生活の様子や必要なサポートについてまとめたメモを医師に渡すと、より実態に沿った診断書を書いてもらいやすくなります。

- 申立書の作成: 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。これは、出生時から現在までの生活の様子、学校生活、就労状況などについて、ご本人やご家族が記入する書類です。診断書を補う重要な書類となります。

- その他書類の準備: 戸籍謄本や住民票(子供がいる場合)、預金通帳、マイナンバーカードのコピーなど、必要書類を揃えます。

- 書類の提出: 揃えた書類を年金事務所の窓口に提出します。電話やインターネットで事前に相談予約するのがおすすめです。

20歳の誕生日が近づいてきたら、早めに準備を始めることをお勧めします。

障害年金の金額について

障害年金が受給できることになった場合、実際にいくら受け取れるのかは、生活設計を立てる上で非常に重要です。ここでは、支給額の目安や、働きながら受給する場合のポイントについて解説します。

ダウン症における支給の目安額

ダウン症の方が受給するのは障害基礎年金です。支給額は障害等級によって決まります。以下は令和7年度の年額です。

- 障害基礎年金

- 1級: 1,039,625 円 + 子の加算

- 2級: 831,700 円 + 子の加算

※子の加算:18歳年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されます。第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円です。

支給が「もらえない」ケースとは?

申請をしても、必ずしも受給できるわけではありません。不支給となる主な理由は、「障害の状態が認定基準に該当しない」と判断された場合です。

これは、提出された診断書や申立書の内容から、日常生活の支障の程度が、障害等級の1級または2級の基準には達していないと判断されたことを意味します。医師に実態が十分に伝わっておらず、診断書の内容が実際の状況よりも軽く書かれてしまっているケースも少なくありません。

働きながら受給する場合の注意点

「働いていると障害年金はもらえない」と思われがちですが、そんなことはありません。特にダウン症のある方の場合、働きながら障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。

審査では、どのような働き方をしているかが重視されます。

- 就労形態: 一般企業の障害者雇用枠で働いている、就労継続支援A型・B型事業所などを利用している、といった場合は、支援や配慮がある環境で働いていると判断されやすいです。

- 業務内容: 業務が単純作業に限定されている、常に周囲の指示や見守りが必要である、といった状況も、障害の程度を判断する上で考慮されます。

- 収入: 収入額だけで判断されるわけではありませんが、相当額の収入を得ている場合は、安定した就労が可能と見なされ、審査に影響することがあります。

重要なのは、「どのようなサポートや配慮を受けて働いているか」を具体的に申告することです。その事実が、障害の重さを客観的に示す材料となります。

永久認定とそのメリット・デメリット

障害年金には、数年ごとに更新が必要な「有期認定」と、更新が不要な「永久認定」があります。

- 永久認定となれば、生涯にわたって安定した年金が支給され、更新手続きの負担や、支給が停止される不安がなくなります。

- 知的障害の場合、永久認定となるケースは少なく、多くは1〜5年の有期認定となります。これは、療育や社会経験を通じて状態が変化する可能性があるためです。

基本的には、定期的に診断書を提出して更新手続きを行う「有期認定」になると考えておきましょう。

障害年金の申請時のポイント

障害年金の審査は、提出された書類のみで行われます。そのため、書類の完成度が結果を大きく左右します。ダウン症の方が申請を成功させるための重要なポイントを解説します。

有効な診断書の書き方とは

診断書は、障害等級を決める上で最も重要な書類です。医師に実態に合った内容を記載してもらうために、以下の点を心がけましょう。

- 日常生活の困難さを具体的に伝える: 「金銭管理が苦手」というだけでなく、「一人で買い物をすると、計算が分からずにお金を払いすぎてしまうことがある」「公共料金の支払いを忘れてしまう」など、具体的なエピソードを交えて伝えます。

- 必要なサポートを明確にする: 「食事の準備は、メニューを決めるところから手伝いが必要」「公共交通機関は一人で利用できないため、常に送迎が必要」など、家族や周囲からどのようなサポートを受けているかを詳しく説明します。

- メモを作成して渡す: 診察時間は限られています。出生時から現在までの発達の様子、学校生活での配慮、日常生活でのサポート内容などを時系列でまとめたメモを作成し、医師に渡すことが非常に有効です。

医師は病気の専門家ですが、障害年金制度の専門家ではありません。ご本人やご家族が、生活の実態を正確に伝える努力が不可欠です。

必要な証明書と書類一覧

ダウン症の場合、障害基礎年金の申請には以下の書類が必要です。

医師に作成してもらう書類

- 診断書(精神の障害用)

ご自身で用意する・記入する書類

- 年金請求書(基礎年金用)

- 病歴・就労状況等申立書

- 生年月日を確認できる書類(マイナンバーカードなど)

- 請求者の振込先金融機関の通帳のコピーなど

その他、状況に応じて必要な書類が追加される場合があります。

申立書とその提出のタイミング

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書だけでは伝えきれない、これまでの人生における様々な困難や努力を伝えるための大切な書類です。

書き方のポイント

- 出生から現在までを区切って書く: 「出生~就学前」「小学校」「中学校」「高等学校」「就労期間」「現在」など、ライフステージごとに区切って、その当時の様子を具体的に記述します。

- 学校生活での様子: 普通学級か支援学級か、友人関係、先生からの配慮などを書きます。

- 日常生活でのエピソード: 診断書の項目と関連付けながら、具体的なエピソードを盛り込みます。

- 診断書との整合性: 診断書に書かれている内容と矛盾がないように注意して書きましょう。

この申立書は、他の書類と一緒に年金事務所の窓口に提出します。審査官がご本人の状況を深く理解するための大きな助けとなります。

受給申請後の流れと注意点

書類を提出し終えても、結果が届くまでは不安な日々が続くかもしれません。ここでは、申請後の審査期間や結果の通知について解説します。

申請後の審査期間とは

障害年金の申請書類を提出してから結果が通知されるまでの審査期間は、おおむね3か月程が目安です。ただし、書類に不備があった場合や、審査が慎重に行われるケースでは、それ以上に時間がかかることもあります。

申請が受け付けられると「年金請求書受付控」が渡されますので、決定通知が届くまで大切に保管してください。

審査結果は、「年金証書(支給が決定した場合)」または「不支給決定通知書」「却下通知書」が郵便で届きます。

無料相談受付中

いかがでしたでしょうか。

障害年金は、ダウン症のあるご本人とそのご家族の生活を経済的に支える、非常に重要な制度です。

しかし、手続きは複雑で、特に申立書の作成には多くの時間と労力がかかります。何から手をつけて良いか分からない、書類の書き方に不安がある、といった方も少なくありません。

そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください。専門家のサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、よりスムーズに、そして適切に申請を進めることが可能になります。

当事務所でも、無料相談を行っております。障害年金に関する疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。ご本人とご家族が安心して未来を歩んでいくためのお手伝いができれば幸いです。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。

社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。

もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。

皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ

初めての方へ